Il Padiglione numero 6 dell’ex Ospedale Psichiatrico Santa Maria della Pietà a Roma, diventato un museo aperto al pubblico fin dal 2000, viene ampliato e trasformato in museo multimediale e interattivo nel 2009. Sostenuto da istituzioni nazionali, progettato e realizzato da UOS Centro Studi e Ricerche ASL E e da Studio Azzurro con la direzione scientifica del Professor Pompeo Martelli, ha vinto il Premio ICOM Italia (International Council of Museums) 2010 in quanto “il museo più attrattivo e innovativo nel rapporto con il pubblico”. Un bel catalogo, per i tipi di Silvana Editoriale, corredato di saggi e testimonianze, ne documenta la struttura.

Così quel luogo di sofferenza e reclusione, che nell’immaginario collettivo della città era avvertito come una spessa zona d’ombra, dimora per eccellenza dell’alterità e dell’autoreferenzialità, è stato restituito al pubblico come narrazione della sua storia, dalle origini fino all’attuazione della “Legge Basaglia” del 1978, che portò finalmente alla chiusura dei manicomi.

Fondato come Ospedale dei poveri forestieri e pazzerelli e chiuso come complesso manicomiale dopo circa cinquecento anni di attività, è stato nel corso del tempo testimone di come di volta in volta l’ordine costituito abbia lavorato per espellere dalla società tutto ciò che era considerato “devianza”. Così in manicomio potevano finire facilmente tanto coloro che erano affetti da lievi o gravi disagi psichici, tanto i vagabondi, gli orfani, i figli non riconosciuti, i troppo poveri, insomma tutti i soggetti più deboli della catena sociale.

Considerata la malattia mentale una categoria applicabile indistintamente a ogni paziente e trattata alla stregua di una forma di crimine, per gli internati, privati immediatamente dei diritti civili, così come degli abiti civili (ambedue definizioni di identità), non era prevista alcuna cura che non fosse l’elettroshock, la camicia di forza, il letto di contenzione, o altre forme punitive di isolamento e, successivamente, l’uso massiccio degli psicofarmaci.

La vita quotidiana a sua volta era impostata su un vuoto terribile fatto di nulla: nessuna attività giornaliera, ma solo il passare il tempo all’interno dello stanzone comune, in attesa della notte. In questo mondo buio, per molto tempo agli infermieri non era richiesta alcuna conoscenza medica, e assolvevano il compito, terribile anche per loro in quelle condizioni di violenza e di sovraffollamento, di semplici guardiani. Sopra di loro poi c’era il personale medico.

Solo negli anni Sessanta del Novecento si avviò una nuova fase e il Museo ci ricorda una memorabile pagina di storia italiana, legata alla riforma psichiatrica avviata da Franco Basaglia all’Ospedale Psichiatrico di Gorizia, di cui divenne Primario nel 1961. Quella rivoluzione delle pratiche ospedaliere, che aboliva in primis il regime di segregazione dei malati chiusi da inferriate e cancelli, non più considerati “cose” ma restituiti alla loro antica dignità di persone, fu documentata nel suo libro “L’Istituzione negata” pubblicato nel 1968. Stesso anno in cui dal governo di centrosinistra fu approvata la “Legge Mariotti”, che omologava il manicomio all’ospedale civile e introduceva il ricovero volontario.

La successiva esperienza dello psichiatra veneziano al manicomio di Trieste, dove tra l’altro vennero istituiti laboratori di pittura e di teatro, proponeva come possibile un nuovo modello terapeutico. Alcuni pazienti iniziarono a lavorare fuori dalla struttura, e si profilò l’idea di chiudere i manicomi e sostituire le tradizionali pratiche curative con una serie di servizi esterni.

Nel 1977 il manicomio di Trieste fu chiuso e l’anno successivo il Parlamento italiano emanava la Legge180/1978 “Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori”, detta “Legge Basaglia”, che porterà negli anni seguenti alla chiusura dei manicomi. Dopo duecento anni si avviava a conclusione la storia del manicomio come istituzione e venivano stravolti alla radice i paradigmi della psichiatria tradizionale. “E’ un capovolgimento ormai irreversibile: ‘il malato e non la malattia’. I malati di mente, gli internati, i senza diritto, i soggetti deboli diventano cittadini. Entrano sulla scena con la loro singolarità, la diversità e i bisogni, emergono per quello che sono, non più col filtro della malattia. (…) Non è più lo Stato che interna, che interdice per salvaguardare l’ordine e la morale; non più il malato di mente ‘pericoloso per sé e per gli altri e di pubblico scandalo’, ma una persona bisognosa di cure. Un cittadino cui lo Stato deve garantire, e rendere esigibile, un fondamentale diritto costituzionale” (Peppe Dell’Acqua in catalogo).

Il processo di liberazione del disagio psichico parte dal riconoscimento della singolarità di ogni malato - contro un’idea generica e universale della malattia - e si inserisce nel clima culturale di avanzamento dei diritti civili che tra la fine degli anni Sessanta e i Settanta vide in Italia la legge sul divorzio (Legge 898/1970 confermata nel 1974 dal referendum popolare) e la legge sull’interruzione di gravidanza (Legge 194/1978).

Quel decennio segnò tanto negli USA che in Europa una profonda emancipazione sociale, suffragata dalla divulgazione di importanti riflessioni teoriche, tra cui i testi di Herbert Marcuse, di Jacques Lacan, quanto di Michel Foucault, che nel 1975 aveva pubblicato, per Gallimard, il saggio capitale sulla storia dei luoghi di reclusione “Sorvegliare e punire. Nascita della prigione”.

Unico museo in Italia gestito da operatori della salute mentale, nasce dall’esperienza di chiusura dell’ospedale psichiatrico, e, come scrive Pompeo Martelli, “pone al centro del suo progetto formativo la salute mentale e la diversità come risorsa”. Si tratta di una narrazione “aperta” perché il museo è concepito come spazio dell’esperienza che il visitatore è invitato a compiere, in un processo del sentire che lo collochi all’interno di quel mondo, di quella monade che era la vita umana dei “matti” al tempo del manicomio. “Attraverso l’ascolto/visione delle videointerviste ai testimoni della storia del manicomio e le esperienze dirette che le installazioni interattive offrono, il visitatore è invitato a riflettere sui percorsi dell’esclusione sociale e a mutare/ripensare il suo atteggiamento nei confronti della diversità”, scrive ancora in catalogo Pompeo Martelli.

Proprio quest’aspetto interattivo, centrale nella poetica di Studio Azzurro almeno dal 1995, data dei primi “ambienti sensibili”, rende viva l’esperienza del racconto che si snoda attraverso le sale del padiglione e si inserisce nella progettazione dei Musei Multimediali che da qualche anno il gruppo va realizzando, secondo una concezione per cui il museo si trasforma in luogo vivo, in memoria attualizzata dalla partecipazione del visitatore.

Basti citare, tra gli altri, il Museo Multimediale della miniera di Pozzo Gal, il Museo della Resistenza di Massa Carrara e La Spezia, il Museo Virtuale della Città di Lucca, Sensitive City-La città dei portatori di storie realizzato per l’Esposizione Universale di Shangai nel 2010, e il recente Fare gli Italiani. Una storia di persone.150 anni di storia nazionale, tutte esperienze accomunate dal tema del racconto di singole storie, a cui si accede attraverso differenti modalità partecipative.

“Realizzare un museo, per nostra esperienza, è come affrontare gli spazi di un ciclo di affreschi: un percorso immersivo, multimediale, multisensoriale, esperienziale, che mescola documenti con oggetti, interpretazioni artistiche, azioni performative, che si integrano in una materia complessa capace di precipitare dentro un percorso di forte dimensione emozionale piuttosto che solo informativa. Un museo di narrazione come li vogliamo definire, poiché il narrare, con i modi propri di questa epoca, è ancora la maniera migliore per riconoscersi prima ancora che conoscere. E se poi questi musei contengono oltre il potenziale emozionale anche quello espressivo, cioè anche una propria partecipazione alla narrazione, allora l’esperienza diverrà irripetibile”, scrivono gli artisti di Studio Azzurro in catalogo.

Del resto i primi lavori interattivi di Studio Azzurro erano nati proprio dalla necessità di riannodare il rapporto con il pubblico, in polemica con alcune forme di autoreferenzialità dell’arte contemporanea; non stupisce allora che per artisti che credono nella responsabilità etica dell’arte, progettare il museo sia un fatto molto importante, perché sappiamo che il museo non è un luogo neutro, ma al contrario è il risultato di una scelta continua, della selezione di quello che passerà o non passerà alla storia, e di “come” passerà.

Se in generale un museo funziona, assolve cioè il suo compito didattico, perché permette una buona fruizione dei suoi contenuti, in questo caso la sfida era quanto mai difficile, vista la natura del racconto, inerente a tutto ciò che riguarda la mente, nella sua infinita complessità, e ai differenti stati della percezione e della appercezione del “mondo di dentro” e del “mondo di fuori” da parte dei pazienti, quanto alle terribili pratiche di esclusione sociale operate dalle strutture di reclusione.

La progettazione del Museo Laboratorio della Mente, scandita dal linguaggio tecnologico multimediale, ha significato per Studio Azzurro un procedere dal passato al presente, in una riflessione che attraverso il confronto con le “vecchie” patologie si interroga al contempo sui nuovi disagi mentali, procurati anche dal dominio incontrastato della tecnica, dalla “progettazione tecnica della sensibilità” (P. Montani).

“Avvicinarsi all’idea di un museo della mente coincide con l’idea di mettere mano a uno dei problemi cruciali della nostra società. Non sfugge infatti quanto la complessità, che la caratterizza, forzi il nostro equilibrio psichico e diffonda patologie, nuove e vecchie, legate a problemi mentali. Allo stesso modo affrontare un progetto il cui principale tramite narrativo consiste nell’utilizzo di linguaggi multimediali, espone inevitabilmente al confronto con quello che viene considerato il tratto caratteristico della nostra epoca: il dominio tecnico cui siamo sottoposti e che ci espone verso derive sconosciute, in cui a rischio sono proprio l’equilibrio e il possesso dei nostri sensi” scrive Studio Azzurro nel testo “Progettare musei, liberare menti”.

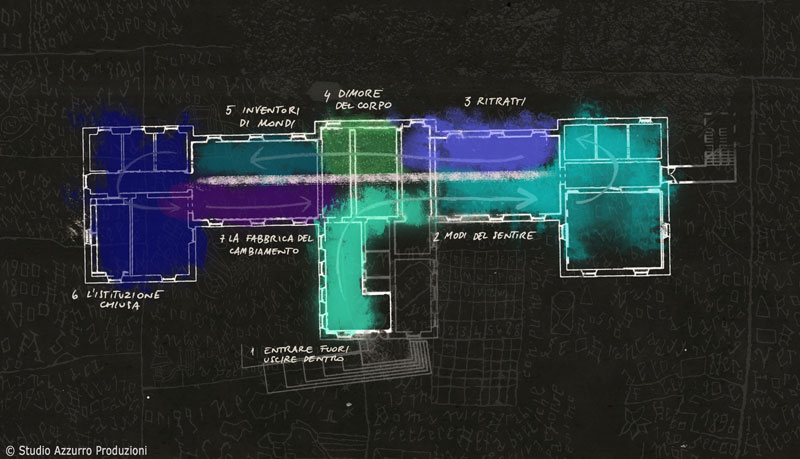

Il percorso espositivo del piano terra, che si serve della documentazione dei materiali provenienti dall’Archivio Storico e delle fonti orali dell’ospedale, è concepito come un itinerario attraverso diversi nuclei tematici e rende centrale l’esperienza polisensoriale del visitatore, affinché con il proprio corpo - con il proprio sentire- questi possa avvicinarsi all’universo del manicomio. Un sentire tanto fisico che metaforico e simbolico.

Dall’atto del vedere, azione primaria attraverso cui il soggetto riconosce l’altro da sé, inizia il percorso. All’entrata si viene accolti da un susseguirsi di sguardi, fissi, stupiti, allucinati, disperati: sono le foto degli occhi dei pazienti che da dentro sembrano osservare gli intrusi, in un rovesciamento dei ruoli, per cui siamo noi stessi ad essere “osservati”. Su un muro invisibile e infrangibile poi, si stagliano corpi che sbattono con violenza, che cercano invano di “varcare la soglia”, verso un’impossibile uscita.

La ricostruzione della “Camera di Ames” mostra gli inganni stessi della percezione e la legge della costanza percettiva, che porta a vedere e a riconoscere lo spazio anche secondo determinate strutture culturali e introduce il primo nucleo tematico, quello dei “Modi del sentire”. Intorno agli atti del parlare, del vedere e dell’ ascoltare si struttura infatti la normalità o l’anormalità, la chiarezza o la confusione, l’”io deciso” o l’”io confuso” che non riesce a delimitare i confini tra sé e il mondo. Così l’osservatore è portato a vivere in prima persona quegli stati confusionali attraverso delle installazioni interattive che si attivano grazie alla sua partecipazione.

Un microfono posizionato al centro di una stanza lo invita a “parlare da solo” (metafora nel senso comune della follia) e nell’atto stesso in cui compie l’azione vede davanti a sé sullo schermo una bocca narrante che dice altre cose, segno di quel processo di dissociazione tra il parlare e l’ascoltare tipico del disagio psichico; in un’altra stanza ci si guarda in uno specchio dove però è impossibile ritrovare la propria immagine unitaria, che si presenta invece divisa - da una parte fissa e dall’altra in movimento - a significare “quell’essere qui e altrove che connota, sempre nel senso comune, la patologia psichica”. Successivamente in un’altra sala una serie di imbuti (simbolo ricorrente e tradizionale della raffigurazione della follia) elettronici, che piovono dal soffitto come cappelli che i visitatori “indossano”, attivandosi emettono le voci o i suoni inarticolati da loro precedentemente enunciati al microfono: di solito frasi senza un senso compiuto, mischiate, frammentate e reiterate, poiché “l’assedio delle voci e le parole senza un’apparente logica sono un altro sintomo e pregiudizio della malattia”.

Da questa fase per così dire fondamentalmente esperienziale si passa, nelle “Dimore del corpo” alla simulazione di alcune posture tipiche del disagio psichico. Infatti l’osservatore incontra subito una vecchia macchina fotografica che lo fotografa e lo “scheda”, poiché quello era l’atto primigenio che segnava l’entrata nell’universo manicomiale e durante il percorso rincontrerà questa sua immagine, “patologizzata”.

Seduto a un tavolino interattivo, posizionando i gomiti su due lievi avallamenti del piano, per forza di cose le sue mani andranno a posizionarsi sulle orecchie: ascolterà allora suoni e voci confusi, assumerà l’atteggiamento del paziente che “stringendosi le mani alle orecchie cerca di fermare l’oppressione di suoni e voci che pervadono la sua testa”. Successivamente ci si siede e ci si muove in modo oscillatorio di fronte ad una lavagna, su cui, in relazione a tale movimento, appariranno diverse fotografie di pazienti, ma anche la propria, precedentemente fotografata. Usando il proprio corpo come uno zoom l’osservatore potrà ingrandire la foto di un paziente a cui si accompagnerà un breve brano della sua storia. Se la postura dondolante rimanda a un’altra caratteristica comportamentale del “matto”, vedere la propria immagine tra quelle degli internati, segnala ad un lettore attento come poteva essere facile “entrare dentro”.

Il tema del ritratto, lontano dalla pratica di criminalizzazione lombrosiana, è svolto da una serie di pastelli dipinti dallo psichiatra Romolo Righetti raffiguranti alcuni pazienti nella loro espressività più tipica.

La sezione “Inventori di mondi” documenta invece forme di spontaneità creativa attraverso le esperienze di Gianfranco Baleri (“internato a 7 anni per difficoltà di apprendimento”) e di Oreste Fernando Nannetti, che durante la sua permanenza all’Ospedale Psichiatrico di Volterra, realizzò un muro di 180 metri interamente inciso con la fibbia del panciotto, qui riproposto da una lastra di plexiglas di 9 metri che attraversa e taglia interamente la sala più grande del museo, e che riproduce, dall’originale, scritture, disegni, tabelle.

Mondi visionari, come quello assunto da Nannetti in quanto “ingegnere astronautico minerario”; luogo senza tempo, come quello raffigurato nella pittura “puntinata” di Baleri, dove un “orologio ferma tempo”, si fa metafora del tempo che in manicomio non passa, perché ogni giorno è uguale all’altro, perché ogni progettualità futura è negata a priori.

Da questi momenti di libertà creativa si passa alla sezione successiva: “L’istituzione chiusa”, che racconta, attraverso una puntuale ricostruzione, la durezza della reclusione. Si incontra la “Fagotteria”, dove giacevano, in fagotti di carta da pacco legata dallo spago, gli averi dei pazienti: abiti, orologi, libri, fotografie, cartoline, là depositati all’atto dell’internamento. Questa stanza, memoria di tante vite annientate, fa venire i brividi, al pari della terza installazione, che osservata da uno spioncino situato sulla porta di accesso, lascia intravedere il letto di contenzione, dove erano rinchiusi e legati i pazienti “agitati o che assumano dei comportamenti imprevedibili o violenti”. Si passa anche per lo “Studio Medico” (che racchiude la macchina per l’eletroschock) luogo deputato in cui veniva decisa la sorte dei reclusi, e la “Farmacia”, con contenitori di farmaci, ampolle di vetro, utensili e misurini, testimoni di antichi e recenti rimedi. Qui si trovano di nuovo gli imbuti di vetro che aleggiano sopra la testa dei visitatori, a testimoniare come “la contenzione può essere chimica oltre che fisica”.

La sezione successiva “Storie” è dedicata alle testimonianze dei reclusi, degli infermieri, del personale medico, e alle norme vigenti che regolavano la vita manicomiale. Allestita in quella che era la stanza dove si consumava il cibo, su un tavolo sono posizionati una caraffa, una ciotola, un vassoio, elementi originali. Accanto, su un altro tavolo, sono poggiati una cartella clinica, il libro dei regolamenti del manicomio e un registro di consegne agli infermieri. Tavolo interattivo, attraverso il tocco su uno dei tre elementi, l’osservatore attiva il susseguirsi delle proiezioni, scegliendo su cosa fermarsi.

Queste storie, di vissuti drammatici, oggi quasi incredibili, dimostrano anche come “l’alienazione corrente, così come l’elenco delle minuziose regole manicomiali, erano condizioni che sopraffacevano non solo i pazienti, ma gli stessi operatori sanitari”. Uno di loro ad esempio, disperato, si domanda come abbia potuto assumere alcuni comportamenti, a dimostrare come sia facile, dato un universo concentrazionario dove ogni abuso di potere è possibile, abdicare, quasi senza averne al momento coscienza, alle regole del vivere civile. Dopo questa immersione nella sofferenza senza fine e senza riscatto dei reclusi, finalmente si apre uno spiraglio, si ha la sensazione di uscire a poco a poco dall’orrore.

L’ultima sezione “La fabbrica del cambiamento” si apre con la storia della “rivoluzione delle forchette”: un pannello verticale, riempito di forchette assemblate e aggettanti, con al centro una registrazione video, narra la lotta avviata dalla paziente Lia Traverso per introdurre a tavola la forchetta, oggetto bandito dai regolamenti, che prevedevano l’uso soltanto del cucchiaio.

Infine una sorta di calendario interattivo a doppia pagina (1961-2008) narra attraverso materiale video di repertorio, con testimonianze di numerosi operatori del campo psichiatrico, quella “lunga marcia attraverso le istituzioni” che portò allo svuotamento e alla chiusura del manicomio. Contemporaneamente, su un’altra parete, scorrono le immagini di letti di contenzione, cinghie, armadi, mobili, armadietti, camicie di forza, targhe, mazzi di chiavi, strumenti per l’elletroshock e l’encefalografia, che “saltano in aria”.

Dopo aver compiuto un viaggio all’interno di un universo di sofferenza, assistiamo finalmente all’andata in frantumi dell’armamentario della reclusione. Il Museo proprio perché concepito tanto come memoria, quanto come laboratorio, prevede al primo piano del padiglione un nuovo percorso espositivo (attualmente in preparazione), dedicato per l’appunto al presente, dove l’attenzione, come scrivono i curatori in catalogo, si focalizza sul vissuto degli ammalati, degli operatori e dei familiari dei pazienti, sul contesto ambientale e storico, sulle nuove modalità di cura e prevenzione del disagio psichico. E’ centrale allora la messa in evidenza delle “patologie del nostro tempo e le condizioni che le determinano, come la paura della diversità, l’isolamento e la solitudine, proponendo un confronto con alcune esperienze problematiche in cui tutti possono riconoscersi”.