di Alessandra Cigala

Nell’orizzonte mediatico, ma anche più marginalmente nel presente contesto dell’arte, sembra di assistere ad una colossale rimozione dell’11 settembre e di quello che ha comportato nella visione e nella percezione del mondo di tutti noi.

I conflitti esplodono, deflagrano le contraddizioni. La tesi “umanistica” della Biennale di Szeemann che di colpo, subito dopo l’11 settembre, sembrava irrimediabilmente inadeguata allo stato della crisi mondiale, può essere in qualche modo recuperata e rivelarsi in grado di indicarci ancora una strada pur nella confusione e nella tensione permanente dello scenario planetario.

In questa Biennale 2003, diretta da Francesco Bonami, ci sono i conflitti, gli smottamenti, le zone d’urgenza, gli artisti che come clandestini si imbarcano per occupare gli interstizi della comunicazione, per fare sentire la loro voce fuori dal coro, in un mondo che si propone in ogni caso sempre come globalizzato e perciò stesso anche conflittuale ed eterogeneo. Che però riflette, comunque, ancora una volta la visione – sia pure “progressista” – dell’occidente ricco nel quale vive il sistema dell’arte. È necessario non farsi illusioni: le contraddizioni planetarie, il sud del mondo, le sue tragedie, sono viste con l’occhio partecipe cui ci ha già abituato il fotoreportage di guerra, che riversa su un pubblico in massima parte occidentale un campionario di orrori o desolazioni per scuoterne le coscienze. Ma si tratta sempre di disgrazie altrui. E noi, pubblico occidentale, tale appunto rimaniamo: pubblico, spettatori. Anche se l’artista è africano o asiatico non è naïf (ma esiste poi ancora il naïf in questo mondo omologato e mediatizzato?), ma appartiene a quella élite perfettamente informata e integrata al sistema dell’arte o se non altro ha in comune con gli artisti del nord del mondo lo stesso codice comunicazionale.

Lo scenario convulso, disarticolato, contraddittorio, privo di motore di ricerca in questa Biennale riflette forse meglio però l’attuale condizione confusa, di crisi e di attesa, segnata dall’incombere di prospettive inquietanti e devastanti per il prossimo futuro, pur mascherate dalla normalizzazione da pax americana che sembra ormai investire anche l’universo mediatico.

Non si poteva forse davvero più concepire una costruzione a immagine e somiglianza della sciamanica figura del curatore-Prometeo “modello Szeemann” delle due edizioni precedenti. Perché il mondo è cambiato. Perché dopo l’11 settembre niente è stato più come prima e questo è tanto più vero quanto più apparentemente la tragedia che l’invincibile e potentissimo re è nudo sembra rimossa.

E allora in questo mondo così diviso e in tensione, pur prendendo atto della marginalità dell’arte, non si può che essere d’accordo con Bonami nel sostenere «la produzione di sogni per contenere la pazzia dei conflitti». E farsi così creatori di una propria personale mappatura della mostra, ritagliandosi un percorso tra dirottamenti, inversioni di marcia, false partenze e digressioni per approdare però infine alla Stazione Utopia, il motore dell’immaginazione, perché non si può chiedere a nessuno di smettere di sognare e di immaginarsi città e spazi ideali, perché è bello vivere l’utopia come una stazione di transito, un luogo d’incontro, un catalizzatore di idee ed energie creative.

Poi qualche piccolo seme potrà essere gettato anche al di fuori dello spazio espositivo, sparpagliando per Venezia tanti manifesti: così tra una pubblicità e l’altra, si potrà vedere, ad esempio, sui muri della città, il volto di Marina Abramovic che, come un’esploratrice che si apre un varco tra la vegetazione, ci ricorda che «la vittoria dell’utopia» è «farsi largo attraverso l’ignoranza», dispensando imperativi etici (dello stesso sapore delle sentences che qualche anno fa Barbara Kruger disseminò per la città) per far riflettere il passante sempre più frettoloso e indifferente. Farlo fermare e pensare. Ecco. Fermarsi e pensare. Alla Stazione Utopia ci sono anche luoghi dove sostare, accoglienti, spazi di quiete per i sensi ed il pensiero, per aiutare a fare il vuoto dentro di sé e sentire meglio il mondo, o spazi inquietanti per stimolare in altro modo la nostra mente.

Se dovessi privilegiare un percorso, tra i vari possibili in questa Biennale, intraprenderei un viaggio attraverso l’anima più politica della mostra, segnato però da uno schierarsi il meno ideologicizzato possibile, per non cadere nella trappola del terzomondismo fine a se stesso.

Quale potrebbe essere allora la bussola per orientarsi in questo scenario volutamente privo di regia unificante? Forse si può rintracciare nel saper mantenere uno sguardo ironico o nella capacità di conservare l’incanto poetico, per meglio filtrare le tragedie del nostro tempo e farcele “entrare dentro”, farle imprimere nella nostra mente, rimanere a lungo nei nostri pensieri, nella nostra memoria.

Susan Sontag, proprio di recente, si è interrogata sul guardare a distanza il dolore degli altri (1) attraverso il medium della fotografia e sulle reazioni opposte che queste immagini possono suscitare in noi: orrore e perciò voglia di pacificazione, ma anche orrore e perciò voglia di vendetta o, in ultimo, “orrore orrore orrore” che genera nella sua ridondanza iterativa un senso di frustrazione unito ad una indifferenza emotiva. Che fa chiudere gli occhi. O cambiare canale. Lo stillicidio quotidiano di morti israeliani e palestinesi alla fine oltre che impotenza genera assuefazione nello spettatore e perciò no, non è così che un artista affronta questa tragedia. È l’incanto poetico con cui un giovane padre israeliano dà risposta all’angoscia della sua bambina, che ci guarda assorta con i suoi occhi grandi – «se io morirò tu diventerai magico?» – ed ecco che si materializzano lievi magie elettroniche, tagliate dai primi piani intensi e silenziosi di due ragazze kamikaze, occhi tondi e scuri e quieti, il respiro profondo che il suono ambiente del video ci rimanda in tutta la sua intensità, negli attimi che precedono la rivendicazione del “martirio” e quindi la morte (2).

È l’algida struttura minimal – basamento bianco con gradini e scansione di tubi metallici rossi – evocazione pietrificata di un incubo: un autobus esploso e ridotto al suo scheletro dopo un attentato (3).

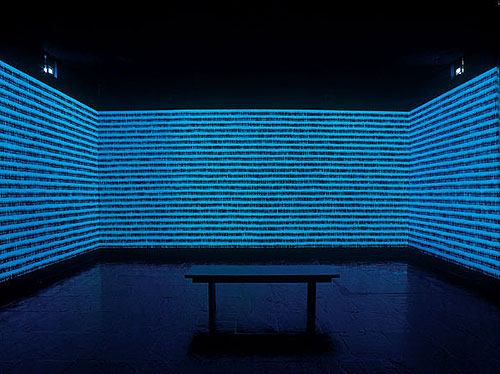

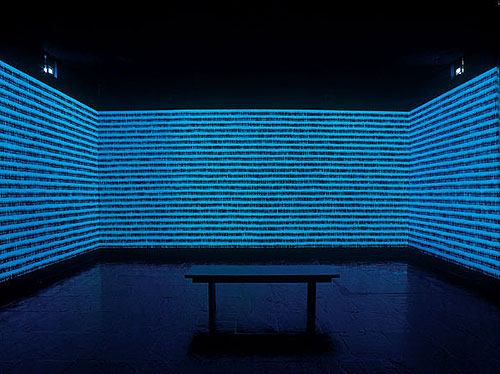

Sono le figurine umane che ruotano all’infinito su se stesse, disperdendosi e ritrovandosi, o che formano una catena in continuo movimento senza andare però da nessuna parte, che si intrecciano – minuscoli protozoi, virus inquietanti, cromosomi – sui vetrini di un laboratorio immaginario nel bellissimo padiglione israeliano (4). Sembrano segni di antiche scritture, microrganismi in moto perpetuo, ombre antiche che evocano concetti primari: l’ordine (mondiale) e il disordine (dei conflitti), il ricorso alle biotecnologie, lo spettro atavico delle epidemie, l’infinita erranza umana.

Ma è anche il sogno palestinese di un passaporto e perciò di un’identità, che si materializza in scala gigante tra i sentieri dei Giardini (5), o l’ironica Machine à rêves, distributore automatico che invece di dispensare merendine cerca di soddisfare i sogni di integrazione e di placare le nostalgie degli arabi immigrati (6).

I percorsi, però, potrebbero anche essere più di uno, portandoci così a riflettere sulle contraddizioni dell’ipertrofia tecnologica globale, in un’immersione frastornante nell’anarchica esplosione urbana di tante metropoli asiatiche (7), o condurci nell’universo mutante prossimo venturo caratterizzato da ibridazioni tra creature umane e animali, bambini già vecchi e avvizziti (8).

Ma ogni percorso sui sentieri dissestati dei conflitti contemporanei dovrebbe iniziare dalle due statue tailandesi in bronzo, che si fronteggiano, rivolte in preghiera ad una spilla di sicurezza (9), e passare sempre dalla Stazione Utopia perché forse l’unico potere che è rimasto all’arte è quello di aiutarci a guardare meglio e indurci a pensare. Lo sguardo dell’artista rivela. Ci fa immaginare la trasformazione.

Michal Rovner, Time Left, Against Order? Against Disorder? - 2003

Roma, 29 Giugno 2003

(1) Susan Sontag, Davanti al dolore degli altri, Mondadori, Milano 2003

(2) Doron Solomons, Father, 2002

(3) Carmit Gil, Bus, 2002

(4) Michal Rovner, Against Order? Against Disorder?, 2003

(5) Sandi Hilal e Alessandro Petti, Stateless Nation, 2002

(6) Kader Attia, La Machine à rêves, #1, 2003. Tra i sogni-merci a disposizione: un manualetto che promette Come perdere l’accento della banlieue in tre giorni; l’opuscolo che ci spiega Come un giovane musulmano vive l’integrazione; un passaporto americano; un fashion chador; l’immancabile Coca cola versione maghrebina; un kit mariage blanc; una busta per una nostalgica zuppa (chorba) express…

(7) Tutta la sezione Z.O.U. / Zona d’urgenza

(8) Patricia Piccinini, We are Family, 2003, Padiglione australiano; ma anche Daniel Lee, Origin e Windows, Limbo Zone, Extra. 50, spazio taiwanese a latere della mostra.

(9) David Hammons, Prying to Safety, 1997