L’appartamento di un mio amico era stato soprannominato dai miei figli cianfrusaglia-man’s house. Chi lo abitava non poteva fare a meno di assecondare il suo impulso che lo spingeva a raccogliere gli oggetti più strani: la camera d’aria di una bicicletta, il frammento di un manifesto, la penna di un piccione o lo scontrino del supermercato e molti di questi “reperti” sventolavano attaccati malamente con lo scotch alle pareti della casa museo conferendo all’ambiente un’aria di provvisorietà e di decadenza.

Molti nella società contemporanea sono i malati di accumulo compulsivo. “L’accumulatore patologico“ ci dice Christopher Turner [1]“raccoglie tutto e non riesce a buttare via niente, farlo gli causerebbe una grave angoscia” poiché è evidente che tutte le cose sono deperibili e sono destinate a scomparire nei giganteschi immondezzai che stanno man mano invadendo i nostri spazi metropolitani, a meno che qualcuno non si prenda la briga di conservarle.

L’accumulo disordinato e compulsivo rappresenta una delle possibili risposte dell’uomo al caos dell’universo.

Anche il fenomeno del collezionismo o della raccolta di oggetti rari all’interno di una Wunderkammer o di un gabinetto scientifico rientra in quest’ottica.

Quando si entra a Palazzo Fortuny si viene immediatamente catturati e sedotti dall’atmosfera quasi magica ottenuta dalle stoffe preziose della sua stessa manifattura ma soprattutto dalla bellezza degli oggetti, dei quadri, delle sculture che lo popolano. E’ veramente la Wunder, la meraviglia che si impossessa di noi man mano che accediamo agli spazi riccamente colorati e adornati ma sufficientemente ricoperti di quella polvere, reale e metaforica, che ci permette di fiutare il fascino di tutta la storia delle esplorazioni che hanno portato nella Venezia del tempo, a bordo di chissà quali galeoni e a prezzo di chissà quali costi e fatiche, i resti, le corna, gli scheletri o i gusci di animali rari ed esotici. Intuiamo o pensiamo di immaginare la ricerca che ha preceduto l’acquisizione di questo o quel pezzo di quella fantasmagorica collezione.

Un altro percorso è dato forse dal tentativo di creare un ordine, di ricercare qualcosa che possa attribuire un senso dal quale riemergere o ripartire o solo comprendere, spesso ri-nominando oggetti, cose, animali o elementi.

Ogni sforzo di questo tipo fonda gran parte della nostra conoscenza attuale.

Non si può studiare la chimica senza passare per la conoscenza della tavola periodica di Mendeleev o la biologia senza fare riferimento alla tassonomia linneiana. È indubbio che la comprensione passi attraverso un ordine che viene attribuito in base ad un criterio precedentemente prescelto.

Diderot spese ventiquattro anni della sua vita in un lavoro febbrile dove coinvolse un foltissimo numero di letterati e di scienziati che si erano posti, come già altri prima di loro, il problema di una summa, della possibilità di raccogliere tutte le conoscenze acquisite fino ad allora e regalarle all’umanità nei trentadue volumi dell’Enciclopedia francese.

Mosso da analogo spirito, negli anni '50 dell’ormai secolo scorso, Marino Auriti ha realizzato addirittura un modello architettonico per un edificio che avrebbe dovuto essere alto centotrentasei piani ed ospitare tutte le conoscenze acquisite dall’umanità fino a quel momento.

Il suo sogno, pur rimanendo incompiuto, rappresenta sicuramente uno dei punti più significativi ed emblematici del tentativo di strutturare lo scibile in un sistema onnicomprensivo.

Massimiliano Gioni, curatore della 55esima Biennale, scegliendo come titolo “Il Palazzo Enciclopedico” individua la possibilità di una ricerca in questo senso. Sembra chiedersi e chiederci: come può l’arte rispondere a questa questione così antica e così irrisolta?

Così prometeica e così intrisa di malinconia per il suo prevedibile ed inevitabile fallimento?

È così che il percorso della manifestazione prende inizio proprio dal modello di Auriti: il Palazzo Enciclopedico per l’appunto.

Di lì si dipanano gli itinerari possibili all’interno degli spazi espositivi.

Nei due luoghi storici, all’Arsenale e ai Giardini, la mostra sembra avere un centro, rappresentato nel primo dalla mostra museo di Cindy Sherman e nei secondi dal libro rosso di Jung. Entrambi ci permettono di rimanere attaccati ad un polo gravitazionale e ci aiutano a non annegare nell’oceano di costruzioni fantastiche e nella miriade di suggestioni e di echi che ci arrivano attraverso le opere esposte da altri mondi e da diversi tempi.

Nel corpo centrale delle Corderie la mostra, curata da Cindy Sherman, dà vita, nella scia della sua ricerca di sempre, che si scontra e viaggia attraverso l’indagine del proprio corpo diversamente vestito e mascherato per originare continue nuove identità, ad un museo immaginario dove si alternano: archivi fotografici, manichini, idoli, amuleti, oggetti di vario tipo concentrati sulla rappresentazione del corpo e del volto. Si respira, in questo luogo, l’attribuzione di un potere quasi magico all’oggetto, spesso legato fra l’altro a religiosità popolari o credenze religiose. Qui si percepisce la valenza simbolica della foto, del simulacro, del manichino, del pupazzo, come nel caso di Fall 91, di Charles Ray, manichino a prima vista simile a quello di tante vetrine quotidiane ma che esercita un effetto straniante per le sue dimensioni e gli impliciti riferimenti alla storia dell’arte, oltre che rimandare, per una vaga somiglianza, anche alla personalità e alla ricerca della Sherman stessa.

Ironiche e divertenti le immagini appartenenti alla Casa Susanna, un bungalow dove signori rispettati ed insospettabili si ritrovavano ogni fine settimana, negli anni ’70, per poter vivere finalmente senza falsità e mascheramenti la loro vera identità (che trovava spesso forma, ironia della sorte, proprio nel travestitismo), ultimando la magia nel farsi immortalare con abiti e mansioni femminili. Vere e spiazzanti icone di un’epoca.

In tutta la mostra curata dalla Sherman occhieggia l’ironia che ha sempre accompagnato il suo lavoro, così, quando ci si imbatte nell’opera iperrealista Bus Stop Lady di Duane Hanson, si ha l’impressione di imbattersi in una visitatrice della mostra. Passa qualche secondo prima di realizzare che è inutile chiederle di spostarsi.

Molto belle le fotografie diEugene Von Bruenchenhein, dalle quali ci guarda intensa interprete la moglie Marie, soggetto che monopolizza gran parte della sua produzione. Nei suoi abbigliamenti anni ’40 appare quasi sempre immersa in fiorate tappezzerie con le quali sembra formare un tutt’uno, testimoniando, insieme alle pitture psichedeliche presenti nella stessa stanza, la spasmodica ricerca di connessioni tra colori e forme di questo artista così inquieto e sperimentatore.

Ombre, fantasmi

Spesso quando ci si muove nel Canal Grande, quando le ore del giorno ci offrono luci più incerte o le nebbie e la bruma nascondono i lineamenti e i dettagli delle costruzioni e degli oggetti, si lascia che la mente spazi ed il pensiero vaghi tra ciò che si intravede e così in questo indistinto appare, davanti al sagrato della Chiesa di San Giorgio, la gigantesca mole di una statua quasi classica, Alison Lapper, l’artista inglese nata senza braccia e ritratta in stato avanzato di gravidanza, un’edizione gonfiabile di quella già esposta a Londra dall’autore, Marc Quinn, che suggerisce un modo diverso di rapportarsi con i miti del nostro tempo, non ultimo quello della perfezione del corpo.

L’attrazione che esercita su di noi è quella di un archetipo e così la riconosciamo madre di tutti, una madre realizzata di una materia che simula il marmo ma che nella sua realtà è eterea perché fatta letteralmente d’aria ed appare portatrice di vita eppur manchevole, austera come una venere di Milo ma quasi sfrontata nell’ostentare la sua nudità e la sua imperfezione, e nonostante, a simulazione del marmo, sia bianca, sulla sua superficie si riflettono di volta in volta i diversi colori dell’atmosfera, del cielo, delle nuvole e dell’acqua ed il suo colore cambia dal rosa al viola all’azzurro, come una vecchia statuetta sensibile ai cambiamenti di tempo.

Altri fantasmi vengono evocati nella bellissima installazione di Alfredo Jaar, Venezia, Venezia.

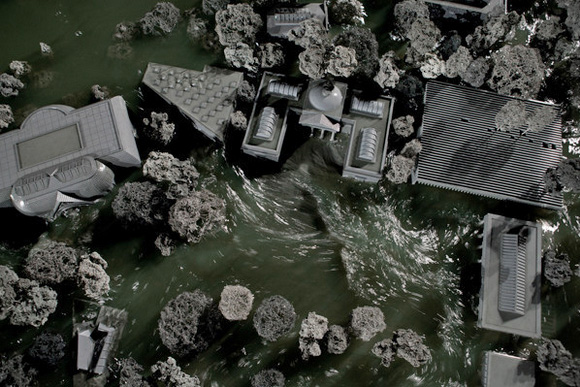

Da una vasca quadrata collocata al centro dello spazio destinato al Cile vediamo emergere da un’acqua scura, verde, quasi salmastra un plastico che presto ci palesa i lineamenti dei Giardini. Riconosciamo i padiglioni nazionali, sui quali domina il Padiglione Italia. Capiamo che la questione in gioco è la configurazione dell’esposizione perché “svela la tensione tra l’ordine manifesto, le facciate e le forze latenti che in silenzio lo stanno lentamente minando” [2]. L’artista si chiede se una configurazione rigida come quella che regola l’esposizione internazionale ogni due anni nella città lagunare sia adeguata a rappresentare le interconnessioni così fluide che l’arte contemporanea e la globalizzazione sottendono.

Contemporaneamente tuttavia vengono evocati il ruolo dell’acqua, la temuta sparizione di Venezia sommersa ma anche il suo continuo riemergere dal mare in un incessante bradisismo riprodotto dal meccanismo idraulico.

Ancora ombre e fantasmi tornano nell’installazione di Samantha Bosque, Memoria oblidada, nelle stampe fotografiche dei negativi, dove i lineamenti dei personaggi, apparendo non sviluppati nel loro positivo, ci ripropongono l’immagine originale della prima impressione fotografica (all’origine dell’idea il ritrovamento di una vecchia scatola con lastre di vetro in gelatina al bromuro). La ”non ancora fotografia” permette di cogliere dietro il supporto cartaceo l’ombra del tempo, il suo ectoplasma, cosicché i personaggi diventano fantasmi e ombre viventi e sgranati dal tempo. Tutto il padiglione di Andorra ci offre, infatti, una riflessione sullo scorrere del tempo suggerita già dal titolo Tempus fugit. Decisamente d’effetto l’opera di Javier Balsameda: dieci cavalli ai quali sono state amputate le zampe. Si trovano così immobilizzati, costretti a comprimere e a mortificare il loro impeto cinetico su disumanizzanti ammortizzatori, quasi icone di un bestiario ibrido contemporaneo, congelate nel loro inane sforzo prorompente.

Nel video Knock Out l’artista panamense Jhafis Quintero lotta contro la propria ombra, il proprio fantasma e il proprio nemico interiore in una lotta impari nella quale risulta sconfitto. Sempre nel ricco e vitale padiglione dell’Iila (Istituto Italo Latino Americano) veniamo raggiunti in modo cinestetico dai profumi intensi delle spezie e dai loro intensi colori nella installazione Campo de color della bolivianaSoniaFalcone.

Ancora il senso dell’olfatto è protagonista nell’opera diMartin Sastre, artistauruguayano che attraverso la creazione di un profumo tenta di cogliere l’essenza della linea politica dell’attuale presidente Mujica. Un sofisticato video, probabilmente girato a Los Angeles, dove l’attore vive, utilizza le regole e l’appeal degli action movie e cattura l’attenzione sul prodotto: il profumo appunto, ottenuto con i fiori coltivati e raccolti nella sua fattoria dal presidente uruguayano. Il ricavato della vendita servirà a sostenere gli artisti di questa nazione.

Il tempo circolare

Dovremmo forse in questo caso fare riferimento al tempo ortogonale di Philip Dick come “una sequenza di momenti attuali che si estendono dal futuro attraverso il presente e nel passato”[3], che così tanto ritroviamo in molta cinematografia contemporanea, nelle pellicole di Gonzales Inarritu, di Tony Scotto di Terry Gilliam, per citare solo qualcuno.

Questa stessa circolarità si respira anche nel padiglione Russo dove si vive una rivalutazione del mito di Danae nella Perfomance di Vadim Zakharov nel suo Danae: Performance in Five Acts.

I visitatori sono condotti ad essere prima attori e poi spettatori o viceversa nell’azione circolare di gettare delle monete che piovono sul pubblico-attore in uno spazio configurato come una buca o un palcoscenico teatrale o come piuttosto il palcoscenico stesso dell’esistenza esposto ad un flusso ininterrotto e materiale di oro, di denaro.

Il denaro è al centro anche della trilogia del padiglione greco che ancora dialoga con noi sulla non linearità del tempo. Il film in tre parti, History Zero di Stefanos Tsivopoulos, propone tre atti che raccontano tre momenti diversi della storia dove protagonisti sono la ricchezza e la povertà, il valore dell’arte, la possibilità di monetizzare l’immondizia scardinando le convenzioni sociali ma anche l’uomo nel suo sentire, nel suo vagare alla ricerca di un senso come la vecchia collezionista malata di Alzheimer che utilizza le banconote per confezionare i suoi preziosi fiori-origami.

Nel padiglione di Israele infine questa circolarità del tempo che non ha un inizio e non ha una fine è rappresentata nell’installazione multimediale The workshop. Gilard Ratman inverte la sequenza degli accadimenti e quello che sta succedendo è comprensibile solo alla fine. Si capisce allora che gli schermi sono usati come portespaziotemporali e l’ultimo mostra l’inizio dell’azione quando un gruppo di scultori entra dentro una caverna per prendere l’argilla che nei Giardini di Venezia servirà a ciascuno per modellare la propria immagine. Gli attori emergono e scompaiono dagli schermi come se infrangessero una dimensione di spazio e di lontananza fisica e reale.

archetipo

Nella seconda sede dell’esposizione, al centro dei Giardini, nell’ex Padiglione Italia le immagini cosmogoniche, mandaliche di Jung tratte dall’inedito Libro rosso, dove era solito dar vita alle immagini simboliche che popolavano i suoi sogni, ci iniziano ad un percorso spirituale, numinoso, alla ricerca degli archetipi per la comprensione della struttura psichica della nostra identità.

Da questo, come dal centro delle Corderie rappresentato dalla mostra museo di Cindy Sherman, veniamo sballottati all’interno di tassonomie, archivi fotografici, abecedari, linee del tempo, tavole sinottiche, schemi ordinativi di vario genere e misura di artisti e non, che si sono scontrati con il sogno di un sapere universale ed omnicomprensivo. Qui il nostro sguardo si perde, rimbalza, fatica a leggere e a riconoscere una sintassi in questa grammatica dove tutto sembra essere ridotto a paradigma, a nome. Si cerca disperatamente di non farsi travolgere dalla sovrabbondanza e sovraesposizione alla quale questa manifestazione ci costringe.

Finché le coloratissime immagini del Libro rosso aprono i confini per una sistemazione onirica e fantastica, dove vengono sovvertiti gli ordini della realtà.

Danno vita così a formazioni simboliche, quelle originatesi nei sogni, che mettono in discussione continuamente la coscienza mandandone in frantumi le connessioni logiche, mascherando parti e aspetti dell’io stesso del sognatore, rendendogli possibili visioni di altri punti di vista, di altre prospettive e di altri orizzonti.

Così da qui il passaggio agli archetipi è obbligato e balza agli occhi il lavoro che occupa tutto lo spazio del Padiglione del Belgio: un enorme albero contorto, di cera, Kreupelhout-Cripplewood dove tutto, dal materiale, alla forma, ai nodi, assume valore metaforico e le parole che lo nominano e lo connotano sono destinate ad una potenza creatrice.

Ancora un albero, ma questa volta vero e capovolto, oscilla dal soffitto del Padiglione lettone nell’installazione di Kriss Salmanis che lo ha tolto dal suo contesto e lo ha isolato conferendogli il valore di simbolo originario, quello che Rainer Maria Rilke chiamerebbe una Ur-Dinge: un’immagine primordiale che proprio perché attinge alla struttura primigenia dell’uomo è capace di parlare alla sua anima.

Forse

Siamo tutti dei sopravvissuti in un’epoca altra in cui si ha bisogno di rintracciare dei relitti, di catalogarli ed archiviarli, di dare loro un nome che ci liberi dalla condanna della non esistenza, come i replicanti di Blade Runner si ritrovano a dover spulciare negli archivi della Tyler Corporation per carpire il segreto della longevità e ultimamente l’essenza vitale, il respiro appunto, come ci suggerisce la poetica installazione dell’artista iraniana Shirazeh Houshiary nella torre di Porta Nuova all’Arsenale.

Nell’interno buio della torre l’opera Breath ci costringe faccia a faccia con il mistero davanti a quattro schermi. Un respiro ci ipnotizza e ci cattura incantati da una delle quattro monodie che raccolgono la memoria e i tratti sintetici delle diverse religioni. Qui lo schermo diventa porta, passaggio, e il nostro respiro si fonde con la presenza che avvertiamo venire da una sfera sacra e altra.