La Critica

Walking and Swimming in Made Worlds

Esplorando la 53. Biennale di Venezia

di Giuliana Paolucci

Questo scritto non intende fornire una guida alla lettura della cinquantatreesima Biennale Internazionale di Arte Contemporanea, ma piuttosto suggerire alcune ipotesi interpretative in una smarrita passeggiata nei numerosi mondi creati all’interno dei suoi spazi dedalei.

Venezia è un pesce dice Tiziano Scarpa, il vincitore dell’ultima e recente edizione del Premio Strega, in un suo precedente scritto, una sorta di guida della città lagunare, in cui il postulato principale è che nella forma stessa di questa città incredibile, nel suo essere un labirinto si consumi la metafora della condizione umana, come in ogni costruzione che rechi questo nome archetipico, per sua natura teatro del duello tra l’uomo ed il mostro rappresentato dalle sue antiche paure, sempre pronte, sempre in agguato. Lo scrittore invita per questo chi vi metta piede a perdersi tranquillamente nel labirinto delle sue strette e numerose calli e dei suoi campielli. Solo riuscendo a raggiungere lo spazio più interno, riuscirà a trovare l’anima vera del luogo in cui è entrato e forse a sconfiggere il Minotauro, la cui visione è preclusa a chi tenti di raggiungerlo con armi solamente logiche.

Forse la Biennale può essere guardata come un pesce all’interno di un pesce più grande. Un labirinto in un labirinto più grande dove sia ugualmente conveniente perdersi e cercare un filo per poterne uscire con una chiave di lettura e di interpretazione.

Chi vi si addentra, sia artista, curatore, critico o comune mortale, può sentirsi libero dalla preoccupazione di sapere con esattezza dove sta e lasciarsi trasportare dal flusso e dalle suggestioni. È la logica della fruizione di tutto il contemporaneo: dalla società con il muoversi quotidiano degli abitanti delle metropoli, anch’esse labirintiche e dense continuamente di bivi e di possibilità (il labrys) al mondo della produzione artistica in cui le diverse forme, sempre più ibridate, della installazione, della video arte, della performance, delle arti visive, offrono allo spettatore-attore il compito di completare la manifestazione dell’artista.

È secondo questo spirito che ci siamo mossi all’interno delle due principali sedi espositive, i Giardini con le diverse presenze nazionali all’interno dei singoli padiglioni, e lo spazio allungato e pieno di evocazioni dell’Arsenale.

Making Worlds, fare mondi, è il titolo scelto per questa edizione dal giovane e colto curatore Daniel Birnbaum che ha individuato nella questione della traduzione uno dei problemi fondamentali della conoscenza. «La traduzione di una lingua o di una visione del mondo - egli dice - dà origine a delle collisioni, a dei produttivi fraintendimenti, (…) al di là della sfera della cultura-spettacolo, v’è ancora la possibilità di scontri autenticamente poetici, di quello che Glissant definisce un éclat, una collisione, la quale genera anch’essa scintille di novità. Senza tali scintille la vita sarebbe una cosa smorta».

Chiedendo ai partecipanti di esprimere i loro mondi c’è il convincimento che l’arte ha la capacità e la forza di opporsi all’appiattimento culturale, affermando le individualità e le differenze proprie di ogni cultura e di ogni nazione e fornendo allo spettatore-fruitore e attore di contribuire all’invenzione di nuovi linguaggi visivi che producono ripetizione e/o differenza in una possibilità combinatoria pressoché illimitata.

È il gioco suggerito anche dal progetto grafico del catalogo dove fogli di carta da lucido permettono nella loro trasparenza di cogliere la logica combinatoria degli elementi formali e cromatici presenti all’interno delle bandiere nazionali.

Il dove fare mondi è la sede storica della manifestazione d’arte contemporanea più importante al mondo, Venezia, città che molto sta investendo oggi, seguendo una sua vocazione storica, nella cultura e nell’arte, basti pensare al recupero delle enormi aree industriali di porto Marghera, al tanto discusso ma sicuramente affascinante ponte di Calatrava e al progetto di Gehry per la Porta d’Acqua dell’aeroporto Marco Polo. Così molte appaiono le novità di quest’anno dal punto di vista degli edifici a disposizione della mostra e degli eventi collaterali e che collaborano al rinnovamento estetico dell’intera area urbana, destinato a durare oltre i mesi della manifestazione. Tanto che non si capisce se la ristrutturazione di Tadao Ando di Punta della Dogana, o di Renzo Piano di una parte dei Magazzini del Sale siano essi stessi in un certo senso delle opere site specific.

Il bambino con la rana di Charles Ray, sulla punta estrema, di fronte a San Giorgio e a San Marco, ormai e in così poco tempo, diventato un altro simbolo della città, nel suo bianco assoluto; la scelta dei materiali per il progetto dell’architetto giapponese che, comunque, pur conservando e rendendo ben riconoscibile la sua cifra nella realizzazione delle superfici così lisce e minimali, tanto lascia intatto dello spazio originario; e ancora la scatola lignea dentro la quale si è introdotti nella Fondazione Vedova, come se si entrasse nel cassero di una imbarcazione, dove su un pavimento creato da un piano inclinato sono i quadri stessi che ci vengono incontro secondo un ritmo orario predefinito grazie ad un dispositivo meccanico che li fa muovere. Diverse interpretazioni dell’anima della Serenissima ma tutte suggeriscono l’immagine di un veliero, un bastimento in cui tutto lo spirito e la memoria della città veneziana emerge dalle acque con il sapore del sale appunto e delle merci che stazionavano insieme alle spezie in questi luoghi evocativi.

Persi, dicevamo, negli spazi dell’esposizione, in mezzo a padiglioni che, come quello ceco e slovacco, eliminano il gap tra interno ed esterno permettendo al secondo di entrare nel primo o nel giardino delle Vergini, verde rinnovato e esso stesso galleria all’aperto, venivano in mente alcuni possibili descrittori.

Lygia Pape, Tteia I, C

Dialettica tra spazio pubblico e privato

Ci sembra che uno dei temi ricorrenti all’interno delle singole esposizioni sia la nozione di spazio privato, una nuova dignità cercata nell’intimità delle mura domestiche. È il caso eclatante dei Padiglioni dei Paesi Nordici e della Danimarca organizzati per rappresentare il mondo interno della casa di un collezionista, The Collectors.

Negli spazi esaltati da un’architettura di vetro che lascia entrare gli alberi (forse tra le più suggestive dei Giardini), ci si trova all’interno di una vera e propria abitazione privata del collezionista che troviamo morto e galleggiante nella piscina antistante il padiglione-casa. Questo ci introduce o ci conferma, a seconda che ci si arrivi come punto iniziale o finale, di essere di fronte ad una mise en space allegorica che ci viene proposta dal dialogo tra l’edificio dei Paesi Nordici e quello danese, interpretati come due ambienti diversi di un’unica abitazione, popolata di oggetti di arredamento e di design creati dai diversi artisti invitati. Nei due ambienti spicca ovviamente la logica della collezione nelle numerose serie in mostra, per esempio dei cartelli utilizzati dai clochard scritti nelle varie lingue (torna il tema della torre di Babele) e disposti sulla parete quasi a voler formare un angolo devozionale (Anything Helps, opera dell’artista Jani Leinonen).

Interessante anche la logica della rottura presente nella grande tavola centrale nel Padiglione danese e non solo. La crepa intesa come metafora dell’imperfezione ma anche dell’apertura alla luce. Intanto attori reclutati per questa rappresentazione si mescolano, giovani e contemporanei efebi, mollemente sdraiati negli angoli dell’abitazione, anch’essi parte di una serie da collezione, ai visitatori.

Nel Padiglione coreano questa logica appare capovolta. L’artista Haegue Yang nella sua Condensation propone la sua privata cucina di Berlino, e lo spazio del padiglione viene popolato da vecchie veneziane colorate illuminate da luce naturale che evocano spazi e oggetti non fisicamente presenti. Nell’installazione dappertutto, in voluto disordine, troviamo invece pezzi di oggetti e meccanismi, e olfattòri pendenti dal soffitto propagano odori pieni di polvere.

La poetica della polvere

El polvo de mi cuarto (La polvere della mia stanza) recita il titolo di un opera all’interno di una serie di Antonieta Sosa, che dialoga con le opere della giovane connazionale Bernardina Rakos all’interno di una sezione emblematicamente intitolata Cartografia dell’intimità nel Padiglione venezuelano.

Così l’artista statunitense, di origine australiana, Lawrence Carroll riutilizza la polvere rossa che si stacca normalmente dall’intonaco del chiostro della Trinità, dove ha sede l’Archivio di Stato (luogo già per sua natura custode della memoria storica), come pigmento purpureo per due gigantesche tele in esposizione al suo interno in un lavoro che egli stesso definisce “memory paintings”, ma ancora più evidente questo desiderio di attribuire valore a ciò che solitamente viene rimosso è da rintracciarsi nell’opera dello spagnolo Jorge Otero-Pailos, che da tempo lavora sul segno creato dall’appoggiarsi e dal sedimentare del quotidiano degrado. Cosicchè la sua opera consiste nello strappo, il calco ottenuto sulla superficie di un frammento della facciata di Palazzo Ducale, non ancora ripulito, ed espone proprio quale apparente gigantografia la veduta del muro sul quale è stato raccolto l’inquinamento e il cui titolo è appunto: Scrape: The Etichs of Dust. Del resto già Bacon non aveva intuito perfettamente il valore della polvere del suo studio quando la inglobava ai pigmenti colorati per ottenere quella sua pittura così deformante e così espressiva?

Prospettive atmosferiche e fattori ambientali

Decisamente più immersivo il Padiglione francese dove si può parlare di prospettiva atmosferica. Bastano pochi passi, quanti quelli per percorrere lo spazio da un lato all’altro dell’edificio ma questi sono costretti all’interno di corridoi delimitati da sbarre alte quanto il soffitto, pochi passi per trovarsi subito in un altro spazio e in una dimensione a-temporale, Le grand soir, questo il titolo dell’installazione di Claude Lévêque nella quale direzioni e sguardi sono forzati. Ci si accorge della dialettica tra buio e luce e nel vento di questa simbolica ma sensibile poppa in cui si ha l’impressione di stare, sospesi nel buio di una notte che non si sa se è già passata o debba ancora sopraggiungere, l’impressione del vento fa percepire unico ma reale bagliore di speranza, lo sventolare di alcune bandiere.

Molto bello anche il Padiglione polacco con le proiezioni di Krzysztof Wodiczko. Introdotti in un ambiente buio intervallato da lunghe finestre verticali e da un lucernario sul soffitto, il tutto virtuale, si ha l’illusione di trovarsi all’interno di un ambiente dove figure proiettate a ciclo continuo, rimanendo fuori, occupano il vano delle finestre lavandone i vetri. Facilmente intuibili i temi scottanti dell’emigrazione (il titolo, non a caso, è Goscie, ospiti), della sotto-occupazione, dell’emarginazione (i lava-vetri rimangono sempre e rigorosamente al di fuori dello spazio che noi in quel momento abitiamo ma tutto concorre a darci l’illusione che quello che vediamo si svolga realmente, suoni, voci confuse, rumori indistinti e temperatura, anche la luce è quella biancastra dei paesi dell’Europa centrale).

In modo analogo all’interno del Padiglione canadese, Mark Lewis, attraverso la tecnica della retroproiezione, propone in Nathan Phillips Square, a Winter’s Night, Skating, scarti e situazioni impossibili ma immaginabili fisicamente solo nel luogo geografico di cui sono testimoni di atmosfere. Così anche l’Australia dialoga con le sue identità nazionali. Struggente il video di Shaun Gladwell Apology to Roadkill, quasi una deposizione laica e contemporanea che ha per protagonista un giovane canguro.

Fili

Già dall’ingresso alle Corderie ci si trova davanti ai primi fili, portati al di fuori delle pareti come ad indicare un percorso o un logo stesso della manifestazione. L’installazione di Anya Zholud, Communication, si propone di seguire l’energia dei canali dell’Arsenale. Queste condutture sono presenti all’inizio del percorso espositivo alle Corderie per poi tornare a nascondersi nei muri e riapparire alla fine, come monumentalizzando qualcosa che appartiene al quotidiano e alla funzione piuttosto che all’estetica tradizionalmente intesa. Fili di diversa natura e materia ci accompagnano lungo tutto il percorso delle Corderie, creando soffitti e controsoffitti e dandoci l’impressione di muoverci dentro una delle città sottili di Calvino.

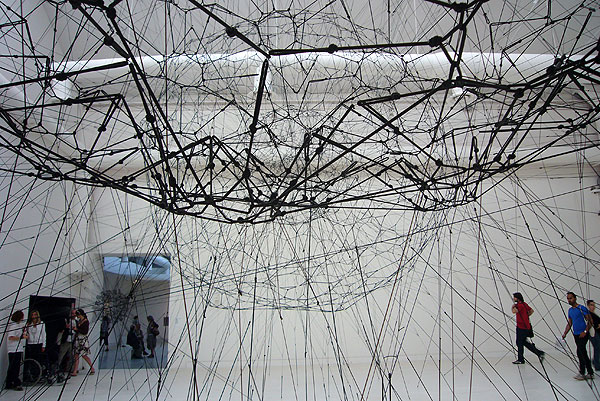

Forse la più significativa dal punto di vista progettuale è l’installazione di Yona Friedman, proprio perché è considerato uno dei fondatori dell’architettura mobile: Visualisation of an idea propone il modello di una parte della sua Ville Spatiale, una sua ipotesi di soluzione urbanistica, in questo caso realizzata con un gruppo di studenti che ha teso una serie di innumerevoli fili a formare una sorta di ragnatela realizzata con materiali estremamente poveri, sospesa tra le pareti, dove sia possibile applicare le teorie per la costruzione di nuovi sistemi abitativi.

Nello spazio dei Giardini che fino ad ora era stato riservato alle presenze italiane, il più giovane argentino Tomas Saraceno che dal teorico ed urbanista ungherese, appena nominato, tanto ha appreso, organizza un mondo aracnoide realizzando strutture sferoidali con fili elastici simili a grandi e complesse tele di ragno: Galaxies Forming along Filaments, like Droplets along the Strands of a Spider’s Web.

Tomas Saraceno, Galaxies Forming along Filaments, like Droplets along the Strands of a Spider's Web

E ancora fili creano il mondo più bello forse di tutta la Biennale. All’inizio delle Corderie. Fili d’oro e di rame con una sezione quadrata alla quale la percezione stenta a credere. Costituiscono l’istallazione della brasiliana Lygia Pape, scomparsa nel 2004. Meravigliosa nella sua purezza formale costituisce una scintilla di verità, colonne di luce pura nel buio ma dentro l’aura aurea della Repubblica di San Marco.

Mondi aracnoidi ma anche mondi fitomorfi come quello inventato dall’artista svedese Nathalie Djurberg che esplora un mondo da paradiso terrestre. Fiori giganteschi e piante di ogni genere realizzati con un iperrealismo in cui i frutti sono di una maturità lucida prossima alla decomposizione e in cui i video presentano personaggi di plastilina che sembrano mostrare l’impossibilità della felicità.

Forme fitomorfe anche quelle che incarnano il fantastico mondo di Dale Chihuly in mostra con la sua grande installazione davanti al Padiglione Venezia, che ospita un’esposizione magnifica di opere realizzate in vetro, forse il materiale più veneziano di tutti che dimostra anche nell’evento collaterale Glass Stress la sua straordinaria capacità espressiva.

Ancora i fratelli Chapman, nella loro opera Fucking Hell (del 2008), al primo piano della nuova Fondazione Pinault a Punta della Dogana, ci propongono universi in cui regna l’orrore, popolati da figurine minuscole che alludono in modo grottesco ai mali del mondo, portando ad una incredibile ironia la caricatura e generando uno shock paragonabile alle grandi cosmogonie di Bosch.

Alice nel paese delle meraviglie

I mondi fantastici che ci si parano davanti in molti spazi della Biennale ci portano alla mente Alice, che smarrita si trova in un mondo apparentemente privo di senso.

Costruire un mondo vuol dire costruire un linguaggio che permetta di rintracciare un senso. Il compito della sua attribuzione è una transcodificazione dei significati. Torna il tema della traduzione ritenuto così centrale dal curatore quando inizia l’illustrazione dei principi fondamentali del suo lavoro declinando e pronunciando making worlds nelle diverse lingue. Una fonetica profondamente lontana e a volte incredibilmente vicina per un'evocazione di elementi semantici appartenenti alle diverse culture, così ha ragione Deleuze quando nella sua logica del senso sostiene che i paradossi del senso rappresentano «ciò che distrugge il buon senso come senso unico, ma anche ciò che distrugge il senso comune come assegnazione di identità fisse». L’unica possibilità che Alice ha per costruirsi un senso è il non-sense, il paradosso.

La costruzione di mondi alla quale sono stati invitati gli artisti equivale ad un'operazione di senso, ad un’avventura di significatici logico-verbali in cui l’invenzione di un universo semantico e lessicale è capace di spezzare l’automazione dei normali processi percettivi e di farci ritrovare all’interno di universi nuovi. Per questo ha a che fare con il processo creativo nonché con il processo ri-generativo di noi stessi.

Roma, Agosto 2009