La Critica

Figure della metamorfosi

Artefatti figurali e composizione digitale

di Enrico Cocuccioni

«E si deve dire in proposito che il torto principale di un numero straordinario di figure correnti consiste nello sforzo impossibile di rinunciare alla forma e, insieme, nel nascondere, per quanto è possibile, il processo percettivo-immaginativo che esse presuppongono, nonché di far credere, come nel caso della televisione, che il loro proprio statuto sia di essere immediatamente doppi figurali e determinati di oggetti reali e determinati. (…) La differenza tra figure del genere e le figure meno corrive, comprese quelle che chiamiamo o chiamavamo 'opere d'arte' sta dunque nel fatto che le prime dipendono inevitabilmente da un'indeterminatezza totalizzante solo in funzione del suo, forse in gran parte voluto, non riconoscimento mentale, e le seconde invece la mettono in evidenza. Ma questo non c'entra con lo statuto della figura. Ha a che fare piuttosto con la cultura dei produttori e degli utenti» [Emilio Garroni 2005] .

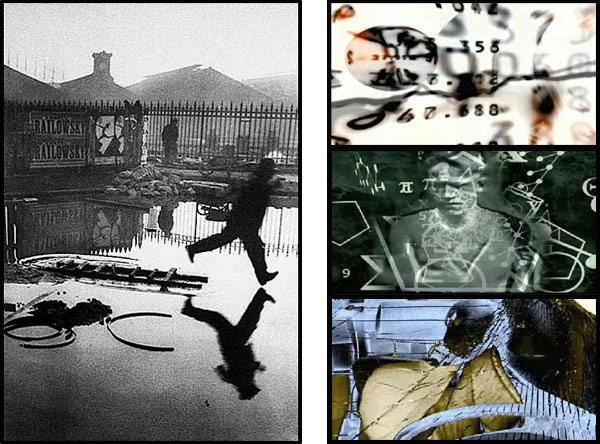

Fig.1 Una fotografia tra le più note di Henri Cartier-Bresson, Dietro la gare Saint-Lazare, Parigi 1932.

Accanto, fotogrammi tratti dal film di Godfrey Reggio, NAQOYQATSI, life as war, USA 2003

Partiamo da questa illustrazione per introdurre il tema. Riconosciamo in essa una foto tra le più famose del grande reporter francese Henri Cartier-Bresson, qui tradotta in un formato digitale molto "compresso", forse il più adatto per l'uso in un sito web, ma tale da produrre una drastica riduzione della gamma di dettagli presente nell'originale. Le dimensioni della figura nella pagina sono appena sufficienti per una visione sommaria del contenuto della foto. A sua volta, però, anche nel documento originario, l'impronta chimica della luce sulla pellicola fotografica ha ridotto ad una gradazione di grigi ciò che all'inizio era a colori. E l'atto stesso della ripresa ha bruscamente interrotto con uno "scatto" dell'otturatore il movimento del soggetto, fissando per sempre, nel «momento decisivo», il salto di un uomo in una postura immobile. Nella figura che vediamo qui, dunque, la riduzione grafica digitale si aggiunge alla riduzione fotografica dell'immagine che lo sguardo di Cartier-Bresson ha percepito "dal vivo".

Il fotografo, probabilmente, già al momento dello scatto immaginava la resa finale in bianco e nero della foto stampata su carta. Teneva conto di questo e di numerosi altri fattori mentre componeva l'inquadratura. La foto ritrae lo scrittore Raymond Queneau, autore tra l'altro di un libro assai noto, Esercizi di stile. In effetti, anche la foto appare ora come l'esito felice di un esercizio compositivo che richiama l'attenzione sulla singolarità di uno "stile": non un'istantanea qualunque, ma un istante privilegiato. Una inquadratura che appare così esemplare da riassumere l'intera "poetica" fotografica dell'autore. Accanto alla foto abbiamo posto in successione (dall'alto verso il basso) tre fotogrammi prelevati arbitrariamente dal film di Godfrey Reggio NAQOYQATSI, life as war. Nel film - un "collage" di documenti visivi costruito sulla trama sonora di Philip Glass - l'autore intende mostrare gli effetti negativi della tecnologia nel mondo contemporaneo ma, nello stesso tempo, ricorre all'intero repertorio degli effetti speciali che la tecnologia più recente mette a disposizione del regista. In particolare, egli si è avvalso delle tecniche di composizione digitale.

Queste tecniche conferiscono un ruolo primario - per le possibilità espressive che offrono agli autori - alla fase del montaggio di un film rispetto alla fase di cattura delle immagini "dal vero". Non a caso, infatti, le riprese utilizzate nel film sono in prevalenza costituite da materiali di archivio. Stiamo dunque paragonando un "classico" della fotografia di reportage ad un esempio recente di "cinema digitale". Che cosa cambia radicalmente - e che cosa, invece, rimane costante - in queste due forme di rappresentazione del "mondo"?

Qui l'autore dell'illustrazione non è ovviamente l'autore della foto né il regista del film, ma è colui che ha prelevato da un archivio (Internet) alcuni materiali già elaborati per poi "montarli" al fine di realizzare un comunissimo artefatto grafico. Egli deve allora essere pronto ad assumersi tutta la responsabilità per questa "drammatica" riduzione figurale delle due opere citate. Non solo: poiché l'accostamento delle due figure presume comunque una scelta intenzionale, siamo in presenza - nel suo piccolo - di un atto compositivo. Una composizione ridotta ai minimi termini, certo, ma già in grado di corrispondere alla definizione prevista in ogni dizionario, dove per "composizione" s'intende il generico risultato dell'atto di "porre insieme" più parti per formare un oggetto.

Nel caso specifico, la nostra "pretesa" è addirittura quella di rappresentare, in una forma così laconica e schematica, ossia con l'accostamento di due soli esempi, seppure ritenuti particolarmente significativi, un contesto produttivo in rapida crescita e dai confini non determinabili con precisione. Quello, appunto, chiamato in causa dal nostro tema: le possibili trasformazioni nel modo di concepire gli artefatti figurali in relazione all'attuale scenario tecnologico (in particolare, alle tecniche della «composizione digitale»).

1. La facoltà dell'immagine come paradigma

L'immagine interpreta il mondo. È una "facoltà". E come tale, a rigore, non è qualcosa di esternabile: non è un oggetto definito da chiari confini e direttamente ostensibile. Ciò che si può esibire in concreto è la figura. Ma proprio per questo la figura presenta sempre dei limiti che l'immagine non conosce. La figura, infatti, richiede a sua volta un'immagine interna per essere interpretata. Pertanto, la figura si differenzia radicalmente dall'immagine. Sappiamo però che, quasi sempre, questa fondamentale distinzione teorica resta del tutto implicita: è facile notare che nella comunicazione quotidiana i due termini si usano perlopiù come sinonimi. L'apertura generativa dell'immagine non sembra in genere meritare maggiore attenzione rispetto al risalto che talora può invece assumere una figura qualsiasi per il solo fatto di poter contare sul privilegio convenzionale di una cornice delimitante.

La figura è pur sempre un "artefatto" che richiede un lavoro compositivo e necessita di particolari strumenti e supporti per essere realizzato. È probabile invece che, nel suo più esteso significato filosofico, l'immagine sia, insieme al linguaggio, il presupposto necessario di ogni esperienza umana. La realtà in sé, infatti, non è direttamente accessibile ai comuni mortali. Ritorna in mente qui una nota tesi kantiana: tra le innumerevoli entità evocate dal pensiero può darsi una conoscenza effettiva solo di quelle racchiuse nei confini spazio-temporali del mondo "fenomenico". Il nostro rapporto col reale è mediato appunto dall'immagine. Questo ruolo primario conferisce all'immagine una relativa "immediatezza" ontologica che non può invece attribuirsi alla figura. Tanto più se intendiamo la figura come "immagine artificiale" ottenuta con una tecnologia qualsiasi. Al contrario, l'immagine non può definirsi propriamente artificiale: essa è piuttosto la condizione preliminare che dischiude la possibilità stessa di ogni artificio tecnico. Sarebbe dunque incongruo pensarla a sua volta come il prodotto di una tecnica.

Ma questa "originarietà" dell'immagine (rispetto alla "mediatezza" che compete alle figure della tecnica) resta per noi solo un'ipotesi teorica, tale da non poter offrire garanzie o certezze a priori sul piano pratico. Per esempio, la facoltà dell'immagine non scongiura di per sé il rischio empirico che l'attuale dominio tecnologico del "figurale" retroagisca con effetti potenzialmente inibitori o anestetizzanti sull'immaginazione umana. Pensiamo comunque all'immagine, per così dire, come a qualcosa di più "naturale" della figura: qualcosa che rende bensì possibile l'artificio, ma che proprio per questo, a sua volta, non è mai del tutto riducibile alla dimensione artificiale del prodotto tecnico. Invece la figura - è uno dei tanti suggerimenti preziosi che ci offre Emilio Garroni nel suo ultimo libro - può definirsi precisamente come «una riduzione ed esteriorizzazione dell'immagine». Nell'arte questa riduzione viene in qualche modo compensata da una esemplare capacità della figura di sollecitare - posto che incontri l'attenzione di uno sguardo ricettivo e meditante - una sorta di percorso creativo a ritroso: verso l'apertura di quell'immagine interna da cui proviene la figura stessa. Esperienza, purtroppo, non delle più comuni e frequenti.

Ben altrimenti diffuso sembra invece il presunto bisogno di figure fuggevoli costruite proprio allo scopo di distrarre lo sguardo dall'impegno che ogni comprensione richiede. Ecco allora quel proliferare di figure che fanno evadere il pensiero dalla responsabilità dell'immagine. Ma c'è anche chi avverte un particolare disagio nei confronti di queste figure dell'ottusità spensierata propagate a tempo pieno e in ogni luogo dai media. È un comune sentimento pessimistico che, ad esempio, unisce idealmente pensatori - pur molto distanti per formazione e metodo critico - come Baudrillard e Garroni. Non si tratta qui di visioni puramente "apocalittiche" ma di preoccupazioni motivate: come negare che la maggior parte degli artefatti figurali, proliferanti nell'odierno panorama mediatico, tendano a concepire la figura come un mero surrogato dell'immagine? Tendano cioè a sostituirsi alla progettualità dello sguardo, più che a favorire nelle persone lo sviluppo della loro capacità singolare di elaborare immagini pensanti? Prodotti che nascono talora da strategie "creative" del tutto simili a quelle dell'arte, ma non certo miranti a provocare un lavoro riflessivo di tipo critico nello spettatore. Così l'anello virtuoso "immagine-figura-immagine", anziché risolversi nella presunta spirale evolutiva dell'arte, tende forse oggi a diventare un percorso a senso unico: una sorta di esternazione artificiosa, frenetica e irreversibile, in cui la figura non sembra più in grado di ritrovare la via dell'immagine.

2. Dall'effetto Kulešov all'effetto morphing

Quando si parla di 'effetto' in campo audiovisivo si allude perlopiù a qualcosa di "prefabbricato" che riduce la figura ad un mero espediente retorico del tutto artificioso e illusionistico, ossia svincolato da una causa reale o anche solo verosimile. Effetto come esagerazione iperbolica, come "trovata" spettacolare fine a se stessa, in sostanza, come "trucco" da palcoscenico che può divertire il pubblico ma diviene inaccettabile nella comunicazione più seria, ad esempio in un reportage informativo. Eppure a volte non è facile trovare la giusta misura retorica nell'uso espressivo delle tecniche di rappresentazione. Sappiamo che ogni strategia persuasiva richiede qualche abilità nell'invenzione, nella scelta e nell'uso di figure analogiche convenzionali al fine di comporre un discorso efficace. "Analogico" e "convenzionale" sono concetti che non vanno facilmente d'accordo fra loro. Ma capita spesso che debbano convivere: anche una semplice metafora, infatti, coinvolge sia il regime sensoriale dell'immagine, sia il registro convenzionale dei codici culturali. La percezione ha le sue esigenze "fisiologiche", ma le regole "arbitrarie" del codice linguistico sono altrettanto vincolanti. Si tratta, quando ciò è possibile, di non semplificare troppo le metodologie di questo incessante lavoro "compositivo".

Il famoso "effetto Kulešov" - spesso citato in sede didattica per illustrare i fondamenti del montaggio cinematografico - è uno di quegli "esperimenti persuasivi" che si prestano appunto al pericolo di una eccessiva semplificazione dei problemi posti in gioco dall'uso espressivo delle tecniche della rappresentazione audiovisiva. Per intuire la complessità del problema basta riflettere sul fatto che la rappresentazione non è mai un riflesso speculare della realtà sulla superficie "argentea" della pellicola. Non è un'impronta meccanica del reale: è semmai l'impronta indiretta, culturalmente e tecnologicamente mediata, di un evento reale, sì, ma in parte "spontaneo" e in parte "costruito", per quanto paradossale possa sembrare questa definizione. Ciò vale anche per le figure-documento o per il "cinema-verità", poiché in fondo non c'è rappresentazione senza composizione. Ora, com'è noto, uno dei fattori compositivi fondamentali nella realizzazione di un film è appunto il montaggio delle inquadrature in sequenze organizzate secondo criteri "discorsivi" (argomentativi, narrativi, "retorico-patemici" ecc.).

Tuttavia, il ricorso generico alla categoria della discorsività, non va inteso qui come affermazione di una sorta di primato del linguaggio verbale nel determinare il senso di un "testo" audiovisivo. Al contrario, la dimensione cinestetica del cosiddetto linguaggio del corpo non può non avere, per definizione, un ruolo di primo piano in ogni artefatto cinetico. Si tratta però di tener presente che anche la retorica classica, l'arte cioè dei grandi oratori, non si limitava affatto ad un abile uso delle parole, ma richiedeva ovviamente anche una particolare cura per la gestualità, per la mimica facciale, per il tono di voce, nonché una qualche attenzione vigile - o, quanto meno, una "consapevolezza latente" - circa l'intero contesto scenico della performance in atto. In linea di principio, tutti questi fattori concorrono a pari titolo nel determinare il livello di congruenza e il senso generale di un discorso.

Torniamo allora al cosiddetto effetto Kulešov. Si tratta quasi di un test psicologico: prelevato il fotogramma del volto di un attore in primo piano lo si accosta in montaggio - senza particolari effetti di transizione ma con un semplice "stacco" - ad altre inquadrature, concepite in modo tale da suggerire allo spettatore una ipotetica cornice narrativa per interpretare la situazione raffigurata. Due sole inquadrature sono, per così dire, il 'minimo sindacale' per raccontare una storia. Ma stiamo parlando appunto di un "esperimento", o meglio di un esempio didattico (una semplice "figurina" nel grande album delle teorie del montaggio). Un esempio che risale agli anni '20 del secolo scorso. Tre, com'è noto, le versioni proposte da Kulešov per lo studio degli effetti di senso di questa sequenza filmica ridotta ai minimi termini: la medesima espressione facciale dell'attore è accostata in successione alla ripresa di un piatto di minestra, poi a quella di un bambino che gioca, infine all'inquadratura di una giovane donna che giace morta in una bara. Il risultato è che il pubblico vede quasi animarsi quel volto - in realtà immobile, anzi quasi "imbalsamato" dalla posa fotografica - con una mimica che sembra esprimere, rispettivamente, "appetito" di fronte al piatto di minestra, "sentimento paterno" nei confronti della figura del bambino, "dolore per la perdita" dinanzi alla salma della donna.

L'interpolazione mentale che lo spettatore compie tra le due inquadrature non è però riducibile ad una sorta di riflesso condizionato emozionale né alla puerile adesione a qualche stereotipo narrativo. La sospensione (temporanea) dell'incredulità, da parte dello spettatore, non significa che egli sia in genere così sprovveduto da non accorgersi di essere in presenza di un "trucco", di una finzione scenica, di un artificio "retorico" abilmente predisposto da qualcuno. Del resto, la visione di un film non avviene mai nello spazio asettico di un laboratorio scientifico. Nella sala buia portiamo pur sempre con noi la memoria di una infinità di esperienze che però restano sullo sfondo, in una zona chiaroscurale della coscienza, senz'altro meno "focalizzata", meno nitida rispetto a ciò che appare sullo schermo, ma che certo contribuisce notevolmente a determinare il senso complessivo - nonché, in qualche misura, gli stessi connotati percettivi - di ciò che la proiezione filmica ci rivela. Anche due sole inquadrature possono dunque bastare per evocare una scena significativa, purché si tenga conto che questo è possibile solo in virtù di un implicito quanto incessante annidamento (meta)contestuale delle figure che compaiono sullo schermo.

Le figure in processione sullo schermo risultano cioè interpretabili proprio grazie alla loro inclusione in un contesto ipotetico, in un orizzonte di attese che investe complessivamente la memoria e l'immaginazione dello spettatore. Oltre al movimento coatto e fantasmatico delle "ombre sintetiche" proiettate sullo schermo, c'è pur sempre, da qualche parte, una mente reale che si muove davvero. La riconoscibilità delle singole figure ha certamente un peso specifico nella mente dello spettatore, ma l'immagine risultante non è una mera somma di contenuti parziali, di singole inquadrature, bensì presume l'intuizione, sia pur vaga, di una interdipendenza non casuale tra gli eventi percepiti, veri o presunti che siano. Non si tratta solo di formulare ipotesi sul possibile rapporto tra le due figure proiettate in successione sullo schermo: la loro vicendevole messa in relazione, infatti, non avviene solo sul piano cognitivo della connessione logica, bensì coinvolge fin dall'inizio la sfera empatica dell'immedesimazione nel personaggio. Tale identificazione può suscitare nel pubblico una vera e propria "tonalità emotiva" di fondo.

Il rapporto coinvolge dunque a più livelli il corpo stesso dello spettatore. Così può darsi che lo sguardo si animi e includa la scena in una cornice sempre più ampia e dai confini sfumati. L'immagine che lo spettatore elabora senza posa rinvia dunque le modeste figure che appaiono sullo schermo ad un più generale orizzonte di senso. Quando egli vede una espressione di dolore nel volto raffigurato sullo schermo in realtà è lui stesso a mimare tale espressione con il proprio volto, sia pure talora in modo quasi impercettibile. Forse un accurato esame clinico sarebbe persino in grado di misurare l'intensità "psicofisiologica" di questo paradossale ricalco somatico. Ma la cosa non ha bisogno di conferme scientifiche, poiché di fatto lo spettatore vede e sente che lui stesso ha fame o che nutre un sentimento paterno nei confronti del bambino. Si tratta di sensazioni reali, in questo senso tutt'altro che ingannevoli. L'esperimento di Kulešov, dunque, non dimostra soltanto la dipendenza del significato delle singole inquadrature dal contesto che il montaggio è in grado di suggerire, ma consente anche di riflettere sull'importanza che ha l'immagine interna, elaborata in modo più o meno consapevole dallo spettatore, nel completare le parti che mancano alla sequenza filmica per farne il simulacro credibile di un'esperienza sensata.

In sintesi, come scrive Pietro Montani: «...l'effetto Kulešov non ci dice che l'inquadratura ha senso in un contesto, ci dice che l'inquadratura ha il senso del contesto, o meglio, ha il senso della concatenazione narrativa in cui accade» [Montani 1993, p.105]. Proseguiamo ora l'esperimento: che cosa succede se, invece di passare bruscamente da un'inquadratura all'altra, produciamo con un artificio tecnico una trasformazione plastica tra le figure? Si tratta, insomma, di realizzare quello che nel gergo videografico è definito solitamente "effetto morphing". Per farlo, bisogna intanto cogliere delle analogie tra le figure. Anche nel caso di figure molto diverse, occorre pur sempre individuare dei tratti comuni, o meglio dei "punti fissi di controllo". Prendiamo allora il volto dell'attore in primo piano: che cosa può avere la sua forma in comune con la figura della donna nella bara? Le reciproche posizioni degli occhi, ad esempio, sono dei sicuri punti di ancoraggio della metamorfosi. Impostiamo dunque nel programma di morphing la funzione automatica che deforma le figure in base ai punti di controllo prefissati. Il risultato 'kafkiano' di questo esperimento è una sorta di paragone incongruo, di metafora infelice o di "passaggio forzato" da una figura all'altra. Ma per quanto artificioso e stucchevole, l'effetto richiama in noi le immagini di una plasticità barocca ed onirica che, superata la sorpresa iniziale, induce comunque il pensiero a cercare il senso di questa improbabile metamorfosi.

Fig.2 L'effetto Kulešov con l'aggiunta di un effetto morphing digitale...

3. Il ruolo chiave della "composizione" nel linguaggio dei nuovi media

Sappiamo che i nuovi media digitali non sostituiscono del tutto le tecniche analogiche, né vanno semplicemente ad aggiungersi alla lista dei media "classici", bensì tendono a indurre profonde trasformazioni nelle definizioni teoriche, nelle strategie operative, nelle stesse modalità d'uso e di fruizione anche di quei 'linguaggi espressivi' ormai consolidati come la fotografia, il cinema o il video. Non si tratta dunque qui di affrontare un argomento specialistico, tale da interessare solo una cerchia ristretta di professionisti alle prese con particolari strumenti, ma di riflettere sull'eventualità di una più generale metamorfosi culturale e ambientale in cui siamo tutti coinvolti. C'è, ad esempio, chi sostiene che con il passaggio dai tradizionali supporti chimici (quelli, com'è noto, a base di sali d'argento), al nuovo procedimento "numerico", possa cambiare radicalmente di segno persino il régime de vérité della fotografia, al punto da renderne problematica la stessa definizione corrente di fotografia digitale [Rouillé 2005].

L'aspetto più appariscente di queste trasformazioni è nella sempre maggiore importanza che assume in fotografia (ma anche, come vedremo, nel cinema e nel video) la fase postuma di elaborazione delle immagini rispetto alla fase iniziale dello "scatto", ossia il momento in cui tali immagini sono state riprese "dal vero" con una fotocamera. La presa diretta, la ripresa dal vivo, sono però termini d'uso comune che evocano una "immediatezza" il cui significato pratico è indubbio ma si presta a molti equivoci: non dobbiamo intenderla in modo ingenuo come se lo scatto fotografico implicasse realmente l'assenza di ogni mediazione culturale o di ogni progettualità compositiva. L'atto della "presa" fotografica è tutt'altro che naturale o innocente: è bensì l'esito di determinate scelte preliminari, è sottoposto all'effetto deformante dei filtri culturali e delle credenze individuali, è legato all'adozione di un'ottica specifica, ossia di uno sguardo altamente selettivo che dischiude una visione sostanzialmente artificiale delle cose. Una visione, dunque, pur sempre statica, parziale e in larga misura "arbitraria".

Certamente lo scatto fotografico è in genere considerato, perlopiù, come la semplice presa di un "dato", dunque come una testimonianza veritiera, o comunque non sospetta, in linea di principio esente da omertà e dimenticanze gravi. E in qualche misura può esserlo, se pensiamo che in genere le foto non sono prive di un qualche prezioso valore indiziario. Ma in quanto l'atto medesimo della raccolta del dato implica sempre una manipolazione, una regia dello sguardo, una qualche "messa in posa", insomma, una inquadratura privilegiata rispetto alle molte possibili, tale atto è destinato, per così dire, a deformare necessariamente ciò che "prende". O meglio: ciò che non solo "prende" ma spesso "pretende" addirittura di documentare con assoluta fedeltà. In ogni caso, il fattore compositivo è sempre presente anche nella fotografia di reportage. Talora lo è in termini del tutto espliciti e consapevoli, persino nelle dichiarazioni di quei grandi reporter che hanno fatto proprio della cattura dell'istante (con il drastico rifiuto di ogni messa in posa artificiosa e di ogni "taglio" ulteriore delle foto in fase di stampa) il tratto specifico della loro poetica: «Composition must be one of our constant preoccupations» [Cartier-Bresson 1952].

Proprio in virtù delle scelte compositive da cui è nata - seppure attuate in velocità nella fase di ripresa - una fotografia può avere, agli occhi di un interprete che sappia decifrarne le figure silenziose, un duplice valore indiziario: da un lato, essa congela qualche aspetto saliente di un avvenimento, dall'altro lato, le modalità stesse del suo taglio visivo rendono implicita testimonianza delle possibili motivazioni che hanno mosso l'indice del fotografo al momento dello scatto: il suo singolare atteggiamento verso l'evento raffigurato, ciò che può anche definirsi con il termine tedesco einstellung, ossia una "disposizione" nei suoi molteplici significati [Wenders 1993, p.21]. Una disposizione implicita è già anche quella che il mero dispositivo sottende quando è usato in modo apparentemente neutro e impersonale, come accade ad esempio quando ci si affida alle macchine a gettone per fototessera o si è scrutati di nascosto dalle telecamere di controllo. Paradossalmente, anche questa oggettività meccanica non riesce a rendersi del tutto autonoma da quell'occhio indiscreto, fin troppo umano e "soggettivo", che ha innescato il meccanismo per poi dileguarsi. La macchina fotografica, insomma, non obbedisce soltanto alle leggi universali dell'ottica: funziona in un certo modo anche in base ai codici culturali della società che l'ha prodotta.

Abbiamo dunque cercato fin qui di mostrare, ammesso che ce ne fosse bisogno, che un qualche procedimento compositivo non è solo espressamente richiesto in fase di programmazione da quella forma specifica di bricolage iconico e sonoro che caratterizza le odierne figurazioni "numeriche", ma è già presente, sia pure con diversa evidenza, in ogni artefatto figurale, antico o moderno che sia. Eppure oggi, nel gergo tecnico di chi è alle prese con i sistemi operativi informatici, per digital compositing s'intende solo un particolare tipo di programmi basati, in sostanza, sulla possibilità di "comporre" le immagini per livelli sovrapposti. Questi cosiddetti layers possono infatti essere paragonati a fogli di plastica trasparenti su cui sia possibile disporre liberamente un numero pressoché illimitato di figure ritagliate in precedenza con le forbici. Ciò consentirebbe di realizzare, secondo alcuni autori, un montaggio "spaziale" oltre che "sequenziale", sviluppando la composizione audio-visuo-cinetica sull'asse della profondità oltre che lungo la riga di riferimento dello sviluppo temporale (detta in gergo timeline). Tali programmi estendono quindi facilmente alle "immagini" di repertorio le potenzialità espressive del tradizionale disegno animato.

La composizione digitale è dunque orientata soprattutto verso l'animazione di elementi grafici, ma si ricorre a tali programmi anche quando è necessario aggiungere degli effetti speciali al materiale "girato", quello appunto già raccolto dall'operatore nella cosiddetta fase di ripresa dal vivo. Il digital compositing prende così il posto di quella che fino a poco tempo fa si usava definire, soprattutto in campo cine-televisivo, fase di postproduzione, lasciando intendere che la produzione vera e propria era bensì quella che avveniva sul set di ripresa e non quella che si svolgeva dopo, quando cioè la raccolta delle immagini era già stata effettuata (per esempio, nelle fasi dedicate al montaggio, al ritocco pittorico, alla correzione del colore, alla titolazione o alla sincronizzazione del suono). Il termine "postproduzione" si usa ancora, ma tende ad essere sostituito con le parole inglesi editing e compositing che designano direttamente le due principali tipologie di strumenti utilizzati per il montaggio e il trattamento grafico delle riprese. Di fronte alla odierna diffusione capillare di strumenti informatici - dotati com'è noto di sofisticate funzioni "multimediali" - è lecito considerare ancora la composizione digitale un settore operativo che interessa solo un ristretto numero di esperti o di addetti ai lavori? O non si tratta, piuttosto, di far leva proprio su questa diffusione per attivare processi formativi e strategie culturali che siano all'altezza delle potenzialità espressive dei nuovi linguaggi fotografici e videografici?

4. La violenza del "virtuale" secondo Jean Baudrillard

«Nel flusso visivo che ci sommerge, l'immagine non ha nemmeno più il tempo di divenire tale» [Baudrillard 2005, pp.26-27]. Come intendere questa diagnosi pessimistica di Baudrillard che troviamo nel piccolo libro dal titolo Violenza del virtuale e realtà integrale? Si tratta solo di una esagerazione "apocalittica" incapace di cogliere i risvolti estetici di quel flusso audiovisivo in grado di raggiungerci ovunque e in ogni momento della nostra vita quotidiana? Probabilmente no: questa osservazione del sociologo francese "fotografa" piuttosto un disagio avvertito da tutti coloro che intendono mantenere un atteggiamento critico nei confronti del panorama mediatico in cui si trovano immersi. Ma i cosiddetti "integrati", cioè tutte le persone prive di simili preoccupazioni, potranno forse dormire sonni tranquilli: non sembra esserci alcun pericolo, infatti, che in questo paese virtuale dei balocchi e delle icone lampeggianti trionfi l'atteggiamento critico di qualche illuminato pensatore. Il fedele telespettatore odierno non sembra in genere ritenere necessario tale impegno adulto nel mantenersi vigile, o in continuo stato di all'erta (come fa, ad esempio, un reporter inviato in zone di guerra, proprio in quanto consapevole dei rischi che corre), per non farsi sommergere, appunto, da quella iconosfera fittizia che i media tendono perlopiù a presentare invece come un dato naturale.

Questo è forse uno degli aspetti più deplorevoli della comunicazione medializzata e globalizzata: esibire delle sofisticate "composizioni" che non si manifestano come tali, ma anzi si spacciano per una realtà genuina e indiscutibile, della cui messa in opera - sostanzialmente convenzionale e arbitraria - non sembra mai esserci alcun vero responsabile, come se il simulacro elettronico ottenuto con una serie di complesse manipolazioni digitali fosse senz'altro il calco fedele e immediato di un evento o la rappresentazione oggettiva di uno stato di cose. Il dinamismo coatto delle immagini mediatiche pretende infatti di sostituirsi completamente alla naturale mobilità dell'immaginazione soggettiva e della stessa percezione umana. E non è allora irragionevole, al punto in cui siamo, azzardare l'ipotesi che la messa in scacco del pensiero critico da parte dell'audiovisione artificiale sia già avvenuta da tempo. L'interrogativo che Baudrillard sollecita in noi è, dunque, se siamo o no giunti alle soglie di un irreversibile oltrepassamento tecnologico della comune facoltà umana di produrre immagini "spontanee", ossia non legate all'uso di particolari strumenti tecnici ma frutto soltanto, per così dire, di una normale attitudine introspettiva o riflessiva.

Il problema è comprendere se, e in che misura, l'artificio mediatico possa esercitare ormai, per la sua virulenza seduttiva e per la pervasività del suo apparire, un effetto fatale di ottundimento nella mente delle persone. Ma Baudrillard, lo sappiamo, è anche un ottimo fotografo. Nel suo discorso non si fa alcuna esplicita distinzione tra l'immagine ottenuta con un procedimento tecnico e l'immagine intesa come dato percettivo, oppure come evento interiore o elaborazione del pensiero. E l'interesse per l'immagine fotografica lo spinge a chiedersi se sia proprio la poetica dell'istante fissato, catturato dall'atto fotografico, a poter arginare, in qualche modo, «il flusso visivo che ci sommerge» : «La fotografia costituisce un'eccezione alla risacca delle immagini? Può restituire loro una potenza originale? Bisogna che l'oggetto sia colto nel suo momento fantastico, quello del primo contatto, quando le cose non si sono ancora rese conto che noi eravamo lì, quando l'assenza e il vuoto non sono ancora dissipati... » [p.27]. Non si tratta tanto di voler estrarre un istante privilegiato dal flusso percettivo o di 'fissarlo' una volta per tutte in una immagine statica, quanto - al contrario - di mantenerlo in movimento, sia pure in una forma diversa che non riguarda l'aspetto esteriore, il mero dinamismo "cinetico", bensì coinvolge lo sguardo e il pensiero secondo una singolare modalità poetica.

Già La camera chiara di Roland Barthes ci ha indicato in che senso nell'immobilità dell'impronta fotografica può talora cogliersi il riflesso luminoso di un movimento particolare: «In questo deprimente deserto, tutt'a un tratto la tale foto mi avviene; essa mi anima e io la animo. Ecco dunque come devo chiamare l'attrattiva che la fa esistere: una animazione» [Barthes 1980, p.21]. Lo sguardo non può chiamarsi fuori dalle proprie responsabilità, persino quando il dispositivo automatico sembra prendere il sopravvento cogliendo di sorpresa il fotografo medesimo. La sottolineatura paradossale che all'origine di ogni fotografia c'è un puro automatismo (in grado di funzionare anche a nostra insaputa) avviene pur sempre all'interno di una sensibilità in grado di cogliere il significato estetico straniante di questa presunta sfida che la macchina sembra talora rivolgere all'ingenua pretesa di usarla come un semplice strumento. Così si esprime infatti Baudrillard ricorrendo alla formula retorica del "come se": «In effetti, bisogna che sia il mondo stesso a passare all'atto fotografico - come se il mondo si desse i mezzi per apparire fuori di noi» [p.27].

In questa visione parzialmente automatizzata lo sguardo può talora affrancarsi dalle sue abitudini quotidiane e può scorgere così l'inconscio ottico delle cose. Nozione chiave proposta com'è noto da Benjamin: l'obiettivo fotografico può infatti rivelarci aspetti della realtà non osservabili ad occhio nudo, e dunque può mostrare che «al posto di uno spazio elaborato consapevolmente dall'uomo, c'è uno spazio elaborato inconsciamente» [Benjamin 1936, tr.it. p.62]. Tuttavia, l'atto fotografico che interessa Baudrillard non è mai riducibile del tutto ad una operazione meccanica e impersonale: «Lichtenberg in uno dei suoi aforismi ci parla del tremore: qualunque gesto, per quanto sicuro, è preceduto da un tremore, da una sfocatura gestuale, e ne conserva sempre qualcosa. Quando questa sfocatura, questo tremore non esistono, quando un gesto è puramente operativo e la sua messa a punto è perfetta si è prossimi alla follia. Dunque la vera immagine è quella che dà conto di questo tremore del mondo, e ciò quale che sia la situazione o l'oggetto: foto di guerra o natura morta, paesaggio o ritratto, foto d'arte o di reportage» [p.25].

4. La crisi dell'immagine-documento nell'analisi proposta da André Rouillé

Ma come cambia oggi lo statuto teorico del fotografico con il passaggio - già compiuto su vasta scala dall'industria fotografica - dal regno alchemico dei "sali d'argento" al nuovo mondo "numerico" delle tecniche digitali? In un recente libro dal titolo La photographie [2005], André Rouillé risponde così: «La photographie argentique fonctionne comme une machine a fixer... ». Ma con le possibilità manipolatorie dischiuse dalle procedure informatiche questa caratteristica tende invece ad eclissarsi: «Avec la photographie numérique, les ancrages et points fixes disparaissent» [pp.616-617]. Proviamo a tradurre l'intero paragrafo: «La fotografia all'argento funziona come una macchina da fissaggio, da produzione della permanenza, dell'attualizzazione. L'istantanea fissa, solidifica, ferma un gesto, un istante; il negativo-impronta sigilla nella sua materia le forme delle cose del mondo; il "fissatore" designa il prodotto chimico che blocca tutta la trasformazione dell'immagine. Con la fotografia digitale, gli ancoraggi e i punti fissi scompaiono. Se le immagini emanano ancora da un contatto con le cose del mondo, la digitalizzazione le disconnette dalla loro origine e si raggiunge così, per le immagini, una estensione tale da dissolvere i limiti del loro territorio. La fotografia all'argento ha per territorio gli album, gli archivi o i muri delle gallerie (...). Al contrario, la fotografia digitale è deterritorializzata: istantaneamente accessibile in tutti i punti del globo sulla rete Internet o per posta elettronica. Si lascia il mondo delle immagini-cose per quello delle immagini-eventi, ossia per un altro regime di verità, per altri usi delle immagini, per altri saper-fare tecnici, per altre pratiche estetiche, per nuove velocità e per nuove configurazioni territoriali e materiali». Rouillé insiste nel sottolineare la radicalità di questo cambiamento fino al punto di mettere seriamente in dubbio che quella "numerica" possa ancora definirsi propriamente "fotografia". E oggi non è certo l'unico autore a pensarla così. Il problema certamente si pone nei contesti operativi dove l'aspetto informativo e testimoniale prevale sulle motivazioni legate all'uso espressivo del mezzo fotografico. Quando, ad esempio, ci aspettiamo un documento non contraffatto, una ripresa fotografica non rimaneggiata al computer. E quando, ovviamente, l'eventuale manipolazione non sia resa in qualche modo esplicita (come invece accade in genere nelle opere d'arte, dove l'intenzionalità espressiva è perlopiù dominante, il fattore "compositivo" viene posto in primo piano e l'autore si assume quindi tutta la responsabilità del risultato).

Certo, una cognizione più diffusa sul piano culturale di questa estrema trasformabilità dell'immagine numerica è comunque un obiettivo da perseguire. Da questo punto di vista, che la fotografia-documento perda un po' della sua credibilità a priori, qui non sembra poi un gran male. Ma non si tratta neppure di giungere ad una forma di scetticismo generalizzato nei confronti delle immagini (fotografiche e non), dal momento che gli artefatti visivi che componiamo - con o senza tecniche digitali - non sono necessariamente ingannevoli sotto ogni profilo, ma sono anzi talora l'unico modo per avvicinarsi ad una qualche verità o per condividere con altri delle esperienze singolari (benché ad ogni artefatto competa pur sempre, in linea di principio, lo statuto preliminare di finzione o, al massimo, di testimonianza più o meno lacunosa e dunque tendenzialmente "infedele"). Questa costitutiva infedeltà degli artefatti figurali nell'arte si traduce spesso in scelte stilistiche "autolimitanti", intenzionalmente arbitrarie e felicemente "riduttive", sebbene l'artista e il critico possano poi ritenerle anche fondate in base a determinate necessità (siano esse motivazioni storiche o filosofiche, etiche o poetiche). Ma la questione non riguarda solo l'arte: che lo si voglia o no, ciò che qui chiamiamo stile, in quanto esito di un certo modo di operare e di particolari modalità tecniche, è un comune tratto caratterizzante di ogni artefatto comunicativo.

Il fenomeno dell'autolimitazione "stilistica" - più o meno consapevole - non può non manifestarsi anche nel nuovo contesto tecnologico: tanto più di fronte alle innumerevoli possibilità manipolatorie offerte dai programmi informatici è assai probabile che ciascun autore lasci comunque nell'opera anche l'impronta della propria umana finitezza. Certo, riconoscere queste tracce singolari, questo "tremore della mano", nel contesto di un'immagine numerica può risultare talora pressoché impossibile, se non altro perché le procedure numeriche programmate favoriscono ovviamente la prefabbricazione dei risultati e l'adozione di soluzioni "standard", impersonali e a buon mercato. Favorendo, tra l'altro, l'ingenua illusione che l'arte sia facile e alla portata di tutti. Così è prevedibile che l'uso stereotipato e pletorico degli effetti speciali tenderà sempre più a prevalere - non solo nel campo della fotografia, ma anche in quello del cinema o del video - sulla ricerca paziente di un vero e proprio linguaggio espressivo.

Tuttavia, non possiamo prendere alla lettera l'affermazione di Rouillé già citata, secondo la quale, appunto «avec la photographie numerique, les ancrages et point fixes disparaissent». Chi ad esempio conosce la tecnica del morphing, ossia l'effetto digitale di trasformazione plastica applicabile a due diverse immagini (quello che abbiamo usato nella Fig.2 per animare l'effetto Kulešov, per intenderci), sa benissimo che per ottenere con il computer una metamorfosi abbastanza fluida tra due figure occorre precisamente stabilire ancoraggi e punti fissi. Si tratta appunto di scegliere tra quali tratti salienti delle immagini prescelte deve avvenire l'interpolazione automatica. Se però tale calcolo dei passaggi intermedi è lasciato al caso - in assenza cioè di un'abile selezione preventiva dei "punti di controllo" - il programma di morphing produce solo incongrue distorsioni e banali dissolvenze. Le leggi dell'ottica, le convenzioni culturali, le modalità percettive, le esigenze comunicative, le credenze individuali, le oscillazioni del gusto, le conoscenze informatiche, l'etica professionale, nonché un'infinità di altri fattori, sono tutti «ancrages et point fixes», o meglio quasi fissi, più o meno vincolanti, che non spariscono affatto dall'orizzonte di chi si confronta quotidianamente con le potenzialità operative delle tecniche digitali. Possiamo inoltre chiederci se la mutabilità dell'immagine numerica, rispetto alla particolare fissità dell'immagine fotografica, non sia in ciò più simile - rinviando la memoria ad una nota formula programmatica surrealista - al «reale funzionamento del pensiero». Che esistano qui analogie con le immagini mentali è difficile negarlo (sia pure nei termini di una equivalenza puramente esteriore, necessariamente grossolana e riduttiva).

Si può forse riassumere il discorso dicendo che il rapporto tra il vecchio e il nuovo "regime di verità" dell'immagine fotografica (nonché, per conseguenza, di quella "cine-videografica") risulta ora, ad una riflessione non inficiata da urgenze divulgative, ben più complesso di quanto si potrebbe supporre a prima vista. Così, per un verso, non si può senz'altro affermare che nell'epoca del digital compositing venga meno l'idea - non del tutto infondata - di una "presa diretta" sui fatti che accadono nel mondo da parte della fotografia (o del video) di reportage. Per altro verso, non è affatto lecito sostenere che la fotografia tradizionale ai sali d'argento fosse un mero calco immediato e meccanico della realtà osservata, una sorta di visione neutra delle cose, priva di filtri culturali, espressivi e compositivi. Con la mediazione digitale, a certe condizioni, può emergere semmai con maggiore evidenza il tema delle responsabilità interpretative e compositive dell'operatore o del progettista. Tema che non può comunque ritenersi assente neppure all'interno di quello che Rouillé, riferendosi alla poetica di Cartier-Bresson, chiama «culto dell'istante decisivo», in quanto atteggiamento tipico del reportage classico, poiché, come invece rimarcava lo stesso Cartier-Bresson nel suo celebre testo del 1952, The Decisive Moment, anche la foto 'colta al volo' richiede pur sempre una speciale cura compositiva. Traduciamo qui un passo saliente dal testo già citato: «La composizione deve essere una delle nostre costanti preoccupazioni, ma al momento dello scatto ["shooting"] può nascere solo dalla nostra intuizione, perché noi dobbiamo catturare il momento fuggitivo e tutte le interrelazioni coinvolte sono in movimento». Anche senza sottovalutare la portata storica di quella che Rouillé definisce, con puntuali riferimenti alle vicende della seconda metà del '900, «crise de la photographie-document», bisogna però riconoscere che il dispositivo tecnico della composizione numerica degli artefatti figurali non ci affranca dal nostro sforzo di comprensione delle cose del mondo.

La manipolabilità digitale delle immagini non comporta di per sé l'automatico abbandono delle preoccupazioni etiche o delle responsabilità specifiche, sia del reporter che dell'artista, nei confronti del "vero". Semmai è proprio - come dire? - la leggerezza ontologica dei nuovi mezzi d'informazione a rendere ancor più difficoltoso e pressante l'impegno del cronista teso a porre in opera testimonianze fattuali che siano, per così dire, le meno false possibili. Bisogna sempre, in qualche misura, potersi fidare della memoria dell'istante, anche se sappiamo fin dall'inizio che la nostra presa non può non deformare in parte ciò che è preso (il dato è anche "preso", appunto, nel senso che necessita di uno sguardo non innocente per essere riconosciuto come tale). Anche se, insomma, il destino della memoria dell'istante non può sottrarsi alla condizione problematica dell'alterabilità metamorfica del ricordo stesso. Che la questione non riguardi solo il cronista - ma investa oggi esemplarmente anche il ruolo dell'artista - è quanto ci suggerisce Pietro Montani a partire dalla rilettura del celebre testo di Benjamin sulla riproducibilità tecnica dell'opera d'arte. Il confronto dell'arte con i nuovi media non può limitarsi all'ebbrezza dell'effetto speciale, ma deve trovare in essi ulteriori varchi praticabili di sobrietà testimoniale e di impegno etico, senza ridursi dunque alla celebrazione di una interattività puramente ludica, né a maldestri tentativi di mimare le cosiddette strategie creative della pubblicità. Una delle tesi proposte da Montani nel recente libro Lo stato dell'arte. l'esperienza estetica nell'era della tecnica [2005], da lui curato insieme a Massimo Carboni, è infatti così riassunta: «..se il rapporto tra arte e tecnica ha ancora un senso, questo sembra da cercare precisamente là dove l'apparato tecnico globalizzato, che oggi coincide sempre più con una macchina che produce immagini della propria legittimità, mostra di offrire spazi inediti e specifici (cioè: impraticabili a meno di una tecnica) all'esercizio - certo creativo, ma creativo solo in subordine - della documentazione e della riflessione critica, della decostruzione e della testimonianza» [p.18].

5. Il cinema digitale nella proposta critica di Lev Manovich

Nel libro Il linguaggio dei nuovi media, Lev Manovich [2001] mette a confronto le forme più diffuse e consolidate di narrazione cinematografica con le attuali possibilità espressive offerte dal cinema digitale. Manovich non si limita a segnalare le novità introdotte nel linguaggio del cinema dall'uso creativo delle tecniche informatiche, ma coglie anche in esse l'occasione per un singolare rilancio, nell'attuale contesto, di una "manualità" artigianale che poteva forse caratterizzare gli inizi avventurosi della storia del cinema, ma che certo la nascita di una grande industria cinematografica non poteva che relegare a ruoli produttivi marginali come la titolazione del film o la messa a punto di qualche ingegnoso "effetto speciale". Con la manipolabilità delle figure "su più livelli separati", consentita oggi dal digital compositing, la fase tradizionalmente centrale della ripresa fotografica, intesa come base "realistica" del cinema, passerebbe invece in secondo piano, a favore di una costruzione delle immagini più simile al lavoro del grafico o del pittore che a quello del fotografo. Per la verità, le tesi esposte da Manovich non sono affatto riducibili alla forma schematica che ne stiamo dando qui. Esse sono bensì argomentate con numerosi riferimenti alla storia del cinema e all'arte contemporanea. Egli non è solo un brillante storico e teorico dei media: nel citare degli esempi concreti, mostra di avere una diretta esperienza nell'uso delle tecnologie multimediali. Una competenza pratica non superficiale che è in genere abbastanza rara tra gli studiosi dei media. Ma la sua proposta teorica merita ulteriori approfondimenti, proprio in quanto suggerisce la necessità di un riesame della stessa categoria ontologica del fotografico in un'epoca in cui le tecniche digitali hanno di fatto invaso anche l'ambito testimoniale del reportage.

Negli studi recenti sulla fotografia, a cominciare da quello di Rouillé già citato, si tende sempre più spesso a ricondurre il "segno fotografico" tradizionale alla sua probabile funzione di indice, ovvero al suo essere parzialmente riconducibile all'automatismo che lo determina in quanto traccia "fotomeccanica" di un evento reale: proprio come il fumo può indicare la prossimità di un incendio, così una foto può rivelarsi come un indizio tra i più attendibili per supporre che quel "qualcosa" di cui vediamo l'immagine c'è veramente stato in un determinato momento. Come se quell'istante privilegiato, catturato dalla fotocamera, avesse lasciato qui la sua impronta diretta. Quasi fossimo in presenza, insomma, davanti ad ogni fotografia, di una vera e propria «emanazione del referente», per usare le stesse parole scritte a tale proposito da Roland Barthes. Lo statuto "indicale" del fotografico è facilmente estensibile al supporto filmico: la pellicola cinematografica, in qualche modo, serba nell'economia del proprio supporto fotochimico l'impronta diretta di un evento fisico, o meglio una serie di "campionature" selettive e discontinue della realtà ottica di tale evento. Tracce ottenute appunto per contiguità fisica, in quanto come tutti sanno un film è composto in genere da una sequenza di fotogrammi ottenuti catturando "scene reali" con una macchina da presa.

Tale presunto nucleo "realistico" è assunto infatti da Manovich persino come paradigma di quella cinematografia spettacolare che in genere privilegia invece la finzione narrativa più che la documentazione di fatti realmente accaduti. Ma si capisce bene, comunque, che cosa l'autore intenda sottolineare quando definisce il cinema tradizionale come "arte dell'indice". Troviamo questa definizione proprio all'inizio del capitolo in cui Manovich propone le sue originali risposte ad una delle domande più impegnative affrontate nel suo libro: Che cos'è il cinema digitale? In prima approssimazione non può che emergere una differenza macroscopica tra le due modalità produttive, poiché il "processamento" digitale rende omogenei - ossia gestibili e manipolabili con lo stesso tipo di "interfaccia" - i materiali più diversi: «Il cinema digitale è un caso particolare di animazione che utilizza un filmato live come uno dei suoi tanti elementi» [Manovich 2001, p.372]. Mettere sullo stesso piano tutti gli elementi (riprese, animazioni, effetti speciali, interventi grafici, mixaggi sonori...) e combinarli tra loro con il medesimo strumento comporta, secondo l'autore, un inatteso rilancio della "manualità" nel cinema industriale, poiché ogni fotogramma può essere appunto ritoccato a mano con procedure sostanzialmente "grafico-pittoriche". E in effetti ciò avviene oggi normalmente, soprattutto nella produzione di spot pubblicitari. Ma - aggiungiamo noi - ritoccare a mano centinaia di fotogrammi (con lavorazioni perlopiù ripetitive), non è proprio l'esempio migliore di manualità pittorica o artigianale. Più che di un recupero dell'aspetto tipico del lavoro artigianale (un lavoro di per sé "gratificante" per chi lo esegue), qui si può forse parlare - almeno in riferimento alla maggior parte delle situazioni produttive odierne - di una sorta di "catena di montaggio" in versione soft. Siamo consapevoli del fatto che, ovviamente, la Ford e la Pixar non producono lo stesso tipo di oggetti.

Torniamo però al testo di Manovich: «La mutabilità dei dati digitali incide negativamente sul valore delle registrazioni cinematografiche come documenti che attestano la realtà. Nel passato, possiamo vedere che il regime del realismo visivo, caratteristico del cinema del Novecento e risultato della registrazione automatica della realtà visiva, era solo un'eccezione, un caso isolato nella storia della rappresentazione, che ha sempre richiesto, e che oggi richiede nuovamente, la costruzione manuale delle immagini. Il cinema diventa una branca specifica della pittura: una pittura che agisce dinamicamente nel tempo. Non è più un Kino-eye, ma diventa un Kino-brush» [p.379]. Non più, dunque, un "cineocchio" (come lo definiva Dziga Vertov), bensì un "cinepennello". Se immaginiamo di metterci nel punto di vista di uno storico del cinema del futuro, dovrebbe risutare chiaro - secondo l'autore - che le attuali differenze tra il cinema classico hollywoodiano, i film d'autore europei e quelli d'avanguardia (eccetto i film astratti) appariranno meno rilevanti, proprio in quanto tutte le forme cinematografiche citate si basano essenzialmente sulla «registrazione fotografica del reale». Mentre con il digitale, per così dire, il "film astratto" diventa routine, o meglio: la sua ipotetica struttura formale "asemantica", puramente combinatoria, sembra quasi far parte ormai della stessa logica interna del computer (in quanto tale logica operativa presume, appunto, il trattamento preliminare di ogni tipo di contenuto in termini di matrici numeriche "astratte"). La macchina da presa non è più il cuore del dispositivo cinematografico: «Se le immagini "dal vivo" rimangono intatte nella produzione cinematografica tradizionale, oggi fungono da materia prima per un'ulteriore attività di composizione, animazione e morphing. Di conseguenza, pur manenendo il realismo virtuale specifico del processo fotografico, il film è connotato da una plasticità che in precedenza era possibile solo nella pittura o nell'animazione» [p.370].

Manovich sottolinea dunque l'aspetto ideologico negativo di ogni presunto realismo cinematografico: la pretesa del cinema di essere una semplice registrazione della realtà si rivela bensì una sostanziale "menzogna" basata sulla credenza ingenua che il cinema «fotografi ciò che esiste e non ciò che non è mai esistito». Ma questo aspetto, nel nuovo contesto tecnologico, non sembra costituire più alcun problema, se è vero che il "realismo" passa in secondo piano con l'uso delle tecniche digitali: «Il realismo cinematografico perde la sua posizione di realismo assoluto per diventare semplicemente una delle tante opzioni disponibili» [p.379]. Per Manovich, in definitiva, il cinema digitale è solo un epifenomeno di un processo più complesso: il ritorno alle tecniche di rappresentazione del "pre-cinema". Emarginate nei settori dell'animazione e degli effetti speciali, queste tecniche tornano al centro della scena, costringendo il cinema realistico al ruolo di comprimario. Il cinema digitale sarebbe dunque, in termini psicoanalitici, una sorta di "ritorno del rimosso". In sostanza, conclude Manovich, «...quelle che erano delle eccezioni per il cinema tradizionale sono diventate le tecniche normali della regia digitale» [p.378].

6. Immagine, linguaggio, figura. Le osservazioni e le ipotesi di Emilio Garroni

Dopo aver osservato che, al giorno d'oggi, gli psicologi cognitivisti sembrano non interrogarsi mai sul perché i loro modelli della mente «sono così simili a quei computer con cui sono stati costruiti», Manovich sottolinea la stranezza di questa tendenza a dare per scontato tale presunto isomorfismo tra i processi mentali e le modalità di funzionamento degli attuali strumenti tecnologici. Come scambiare per "naturali" delle operazioni quali, ad esempio, la scansione di un'immagine, che non avremmo forse mai potuto attribuire alla nostra mente se non fossimo a conoscenza del modo di funzionare di un odierno "scanner"? Eppure, Manovich nota che ciò accade sempre più spesso. «Queste nuove tecnologie fanno sembrare naturali le diverse operazioni compiute sulle immagini: scansione, focalizzazione e sovrapposizione. Qual è il fine di questo moderno desiderio di riprodurre i processi mentali?» L'autore tenta di rispondere a questa domanda con l'ipotesi che la tendenza osservata corrisponde forse ad una esigenza di standardizzazione tipica della moderna società di massa: «Ciò che era un processo mentale, uno stato specifico dell'individuo, è ormai parte della sfera pubblica. Processi e raffigurazioni interiori, non visibili, sono uscite dalla sfera individuale e trasportate all'esterno sotto forma di disegni, fotografie e altre forme visive. Oggi possono essere commentate in pubblico, utilizzate nell'insegnamento e nella propaganda, standardizzate e distribuite su larga scala. Ciò che era privato è diventato pubblico. Ciò che era unico è diventato di massa. Ciò che era nascosto nella mente dell'individuo è diventato di dominio pubblico»[p.86].

L'autore non si spinge oltre nella sua disamina critica del problema qui evidenziato. Del resto la portata epistemologica della questione del supposto isomorfismo "mente/computer" è tale da non poter essere approfondita nell'ambito di uno studio essenzialmente di carattere storico-critico come quello che troviamo in The Language of New Media. Forse la filosofia può aiutarci, se non a rispondere alla domanda, almeno a formularla meglio. Il recente libro di Emilio Garroni, dedicato ai complessi rapporti tra immagine, linguaggio e figura, affronta il tema che sta in un certo senso "a monte", ossia il problema degli stessi presupposti che possono rendere più o meno sensato tale interrogativo sul piano teorico. L'errore teorico forse più grave in cui possa incorrere lo studio scientifico del 'mentale' è proprio quello d'invertire i ruoli tra la condizione e il condizionato. Anche ammettendo la possibilità che il condizionato possa retroagire in qualche modo sulla condizione di partenza (in un loop fatale simile alla "circolarità ricorsiva" di certi algoritmi), non dovremmo ugualmente, almeno in prima istanza, assegnare con troppa leggerezza una marca di "originarietà" alla tecnologia più recente fino al punto di considerarci tout court dei suoi prodotti. Non siamo (solo) "macchine", anche se la tecnica moderna fa parte ormai del nostro DNA. Certo, lo scenario artificiale da cui siamo avvolti appare ormai come qualcosa di assolutamente ovvio e naturale. E tuttavia, dovremmo sempre ricordarci che non può mai diventarlo del tutto. Che, insomma, un fenomeno "culturale" non diventa mai "natura" anche quando l'arbitrarietà iniziale della sua istituzione si trasforma in consuetudini molto diffuse o durevoli.

Occorre, per quanto è possibile, prendere un po' le distanze dall'attualità più stretta e tentare una riflessione di ampio respiro. In questo non facile distanziamento critico, l'estetica - per come l'ha intesa Garroni, soprattutto a partire dalla sua originale "ricomprensione" dell'epistemologia kantiana - può esserci di grande aiuto. Le osservazioni di Garroni cominciano da quello che all'inizio sembra un semplice chiarimento terminologico, ma che invece subito introduce una categoria filosofica sostanzialmente inedita: «Chiamerò complessivamente 'immagine interna' sia il precedente di un'immagine (sensazione), sia l'immagine in quanto attualmente prodotta (percezione), sia l'immagine in quanto riprodotta o ricordata-rielaborata (immaginazione), per distinguerla complessivamente dalla 'figura' esteriorizzata, per esempio, mediante un disegno. Quei tre momenti o aspetti dell'immagine interna sono strettamente connessi e talvolta addirittura difficilmente distinguibili. Perciò, nel corso di queste osservazioni e relative ipotesi, mi capiterà di chiamare la facoltà che ne è responsabile 'facoltà dell'immagine', tale da riunire in sé sensazione, percezione e immaginazione» [Garroni 2005, p.IX] La facoltà dell'immagine, dunque. Un'istanza teorica che chissà quante volte è stata presupposta tacitamente da ciascuno di noi nei propri giudizi critici, ma senza esserne consapevoli e senza svilupparne le implicazioni essenziali. Un concetto che, a quanto ci risulta, compare per la prima volta - almeno in forma così esplicita - nei testi dello stesso Garroni. Ecco dunque il paradigma che illumina in una nuova prospettiva tutti gli argomenti affrontati nel libro. L'autore si schermisce presentando la sua tesi come una serie di semplici "osservazioni ed ipotesi". Ma il risultato è, a nostro modesto giudizio, una grande sintesi teorica, riepilogativa di tutte le sue precedenti analisi, in particolare di quelle dedicate al pensiero critico di Kant.

La nozione di facoltà dell'immagine si rivela, anche nell'economia del tema qui affrontato, una svolta decisiva per evitare confusioni maldestre tra l'immagine (in quanto condizione di possibilità) e la figura (intesa come entità "composita", facilmente ostensibile, tendenzialmente replicabile, costruita grazie ad una tecnica, ma inconcepibile senza un qualche rinvio all'immagine). Se non si comprende bene il significato "forte" di questa condizione, non si riesce nemmeno a capire, per esempio, in che senso la fotografia non può "catturare" davvero l'immagine del reale: «La fotografia, per la sua fissità, si contrappone fortemente alla mobilità interna dell'immagine. In realtà la fotografia, molto più di una pittura, paralizza l'immagine nella figura di un istante statico e schematico, come nella cosiddetta 'istantanea', e proprio questo le impedisce di essere uno specchio della realtà. Senza dubbio, esistono anche grandi maestri della fotografia che, isolando un particolare, contrapponendo un primo piano parziale a uno sfondo, lasciando sfocata una parte della figura fotografica, e così via, prendono le distanze dalla fissità della figura, senza tuttavia sfuggirne del tutto. Né il cinema, e ogni altra tecnica riproduttiva più recente dell'immagine in movimento, compresa la cosiddetta 'realtà virtuale' riesce a superare quella fissità» [p.87].

La mobilità interna dell'immagine sembra invece, in qualche modo, evocata nel campo figurale con maggiore evidenza dalla musica: «La musica, per un certo verso non somigliante all'immagine interna dove il visivo è preponderante, sembra essere nella sua forma contrappuntistica, come dire?, la riduzione ed esteriorizzazione figurale auditiva del contrappunto visivo che determina la mobilità dell'immagine interna» [p.90]. Secondo Garroni, sebbene il cinema sia riuscito con la tecnica del montaggio a ridurre ed esteriorizzare in qualche misura il lavoro della percezione nel suo «combinare mobilmente aspetti diversi degli oggetti», ha però raggiunto tale scopo, in sostanza, solo ricorrendo ad un procedimento ingegnoso quanto arbitrario: «... mettendo in mostra solo sequenzialmente certi movimenti interni della percezione che in questa si presentano invece anche contemporanei, in una sintesi spaziale che unifica una quantità indeterminabile di aspetti visivi»[p.88]. Possiamo chiederci se, nell'attuale scenario tecnologico, un uso espressivo consapevole delle tecniche di composizione digitale consenta oggi al cinema di avvicinarsi maggiormente a quelle caratteristiche salienti dell'immagine interna che nel testo di Garroni connotano la particolare mobilità e plasticità della percezione umana.

Il riferimento ad una qualche "sintesi spaziale" - sia pure intesa solo come attributo empirico di certe "figure" odierne realizzabili al computer - è anche chiamato in causa nelle più recenti ipotesi sullo statuto teorico del cinema digitale. Ovviamente, una «quantità indeterminabile di aspetti visivi» non è per definizione "computabile", al massimo si può programmare qualcosa che assomiglia ad una "composizione imprevedibile", ad esempio ricorrendo ad un algoritmo in grado di generare variazioni figurali random (ossia "pseudo casuali") all'interno della stessa opera. Tuttavia, persino un cinema che si definisce "digitale" può senz'altro accogliere, pur nell'economia delle sue matrici numeriche binarie, istanze concettuali ed espressive non riducibili affatto al "numerico". Spazialità e temporalità dell'esperienza, in quanto categorie che competono propriamente solo alla facoltà dell'immagine, non sono direttamente applicabili né alla bidimensionalità dello schermo né allo svolgimento filmico, per via dell'intrinseca "staticità" delle sequenze cinetiche audiovisive ('staticità', come si evince dal testo di Garroni, che è ascrivibile in linea di principio ad ogni tipo di figura, poiché, quand'anche "animata" o resa "interattiva" con un espediente tecnico qualsiasi, la composizione figurale presuppone sempre un qualche "fissaggio" di ciò che nell'esperienza quotidiana resta bensì in fieri, cioè in continuo aggiornamento). Ma la teoria del cinema digitale tenta di giustificare, a suo modo, questa pretesa somiglianza puntuale delle sue "figure mutanti" con la plasticità metamorfica delle "immagini mentali". Lev Manovich, ad esempio, elenca le dimensioni spaziali che diventano più controllabili sul piano progettuale grazie all'uso delle tecniche del digital compositing:

- L'ordine spaziale delle stratificazioni figurali rispetto all'asse ottico della composizione;

- Lo spazio virtuale costruito attraverso la modellazione tridimensionale;

- Il movimento bidimensionale dei livelli rispetto alla "finestra" dello schermo;

- La relazione tra l'immagine in movimento e le informazioni collegate che compaiono nella finestra di adattamento.

Nel commentare tale lista, Manovich conclude affermando che queste dimensioni vanno «aggiunte all'elenco delle dimensioni audio e video dell'immagine in movimento definito da Ejzenstejn e altri registi» [p.202]. Ma il punto saliente, ai fini del nostro discorso è che, secondo l'autore, si può parlare ora di un «montaggio spaziale» oltre che sequenziale. Ciò renderebbe praticabile «un nuovo territorio di esplorazione per il cinema» [p.205]. La prevedibile diffusione a livello di massa delle nuove tecniche (come sta già avvenendo, ad esempio, per la fotografia digitale) potrebbe senza dubbio avere l'effetto positivo di espandere il ventaglio degli strumenti "espressivi" di base: un singolo videomaker potrà non solo, come già accade da tempo, utilizzare personalmente la videocamera per realizzare un documento audiovisivo singolare, ma sarà presto in grado di eseguire artigianalmente anche gran parte delle operazioni di composizione digitale che troviamo in film oggi realizzati con l'ausilio di sofisticate e costose manipolazioni elettroniche (come quello sopra citato di Godfrey Reggio).

Ma le eventuali conseguenze culturali altrettanto positive di questa disponibilità di mezzi non sono affatto automatiche. Basti pensare a quello che è avvenuto nel campo della fotografia, dove la diffusione di strumenti versatili e maneggevoli non ha provocato effetti rilevanti di "alfabetizzazione" a largo raggio circa le innumerevoli potenzialità espressive di un uso consapevole del linguaggio fotografico. Certo è che nella vita quotidiana ciascuno di noi compone immagini con la propria fantasia e inventa storie singolari magari anche soltanto per raccontarle a se stesso. Ma mettere in opera felicemente tutto ciò in figure culturalmente pregnanti richiede un complesso e inderogabile lavoro di elaborazione della forma che resta pur sempre problematico. Questo inevitabile impatto con la "resistenza" del mezzo responsabilizza in prima persona chi compie a qualunque titolo un simile lavoro compositivo anche qualora le competenze tecniche o la disponibilità di mezzi non costituissero più alcun problema per nessuno (il che è improbabile, dato che il mercato tecnologico ha tutto l'interesse, per ovvie ragioni, a mantenere talune specifiche differenze "qualitative" tra gli strumenti professionali più costosi e la cosiddetta fascia dei prodotti consumer).

Le nuove tecniche promettono troppo quando ci lasciano sperare ingenuamente che d'ora in poi tutto sarà più facile per tutti. Per l'arte, o per lo sviluppo della "creatività" in genere, occorrono motivazioni forti, un ambiente culturale favorevole, più ancora che strumenti facilmente disponibili o controllabili artigianalmente dal singolo autore. Non si tratta qui di svalutare le potenzialità dei nuovi media, ma di sottolineare il fatto che esse diventano delle effettualità solo a patto di realizzare determinate condizioni preliminari che necessariamente coinvolgono la sfera della formazione culturale. La comunicazione multimediale interattiva diventerà forse un linguaggio sempre più diffuso, quasi alla portata di tutti. Anche la scrittura lo è già per chi ha frequentato la scuola. Che la diffusione della scrittura sia un valore civile di per sé non è in discussione. Qualcosa del genere si può forse oggi affermare anche per l'accesso a Internet. La composizione digitale (in senso lato) potrebbe renderci più consapevoli delle complesse operazioni mentali che compiamo in ogni momento anche quando immaginiamo semplicemente qualcosa. Le lucide osservazioni di Garroni ci mettono però in guardia da ogni maldestro tentativo di trasferire tout court le prerogative dell'immagine al campo delle applicazioni tecnologiche figurali. Le nuove possibilità tecniche della composizione digitale, insomma, non offrono di per sé alcuna garanzia che attraverso di esse si potranno raggiungere risultati significativi anche sul piano estetico. In ogni caso, l'ultima parola in questo campo non spetta alla tecnica.

7. Il virtuale della "sinestesia" nell'analisi fenomenologica di Mikel Dufrenne

«Il responsabile di questa metamorfosi del sensibile sarebbe il virtuale e la fenomenologia del virtuale verrebbe a identificarsi con un'ontologia della carne. Ontologia impossibile, tuttavia. L'idea di un'omogeneità del sensibile sfugge alla nostra presa, l'unità del plurale non è afferrabile. Il virtuale può certo invitare a parlare di uno stato primigenio del sensibile, ma questo non può essere provato. O ancora: l'affinità del diverso che ispira le sinestesie non si compie nell'unità di quel diverso. Questo è, infatti, il paradosso del presentito: non è ancora sentito, ma è sensibile, e in quanto tale è già specificato. Di qui il destino delle arti: non potendo produrre il trans/sensibile, giocano ad associarsi con felicità» [Dufrenne 1995, p.204]

Per virtuale Dufrenne intende «quell'immaginario immanente che impregna il percepito, così come l'immagine di una certa sonorità si coniuga alla vista del cristallo» [p.194]. Nulla a che fare, dunque, con l'altro 'virtuale', quello cioè posto all'ordine del giorno dalla cosiddetta "realtà virtuale", oppure dalle "immagini di sintesi" in senso lato. L'autore precisa, infatti, che il virtuale è da lui chiamato in causa solo in relazione al fenomeno della sinestesia, non già quando suono e immagine si associano in concreto nel medesimo oggetto. Apriamo qui una parentesi: bisogna senz'altro evitare confusioni grossolane tra il concetto di sinestesia e quello di multimedialità. Si tratta bensì di due concetti difficilmente conciliabili: un messaggio radiofonico, ad esempio - proprio in quanto irradiato, per così dire, da un mezzo "monomediale" - si presta meglio di quello televisivo ad evocare 'immagini', mentre una raffica di stimoli visivi prefabbricati non sembra in genere capace di farlo, per la semplice ragione che già inonda direttamente il canale ottico dell'osservatore (può semmai evocare sensazioni tattili).

Non possiamo escludere, ovviamente, che il "virtuale" - inteso nell'accezione proposta da Dufrenne - giochi qualche ruolo anche nella fruizione di un prodotto audiovisivo. Ma in questo caso, o nel caso del multimediale in senso lato, il tema della sinestesia sembra più pertinente se riferito alla fase ideativa preliminare, rispetto alla sfera del confronto percettivo finale con l'irriducibile determinatezza dell'opera realizzata. Se tale ipotesi è attendibile, la virtualità sinestetica (intesa da noi qui - forse in modo troppo limitativo - come una "risorsa estetica" sempre potenzialmente implicata nella percezione dell'immagine, ma non sempre pienamente attingibile come attitudine transmodale dello sguardo quando siamo alle prese con determinate figure), andrebbe forse riferita, in primo luogo, al lavoro compositivo dello sceneggiatore, più che alla situazione psicologica tipica dello spettatore di un film. Sappiamo inoltre che le figure televisive tendono in genere a sostituirsi all'immaginazione dello spettatore più che a coinvolgerlo espressamente in un'attività "riflessiva". Resta però sempre aperta la possibilità teorica che particolari "videofigure" - realizzate ad arte - risultino in qualche modo (ad esempio, in virtù di un intenzionale carattere ambiguo e autoriflessivo) fortemente "evocative" anche sul piano sinestetico.

Ma è la frase finale del brano citato di Dufrenne (che è anche l'ultima frase del suo ultimo libro) ad assumere per noi un significato in qualche modo "conclusivo" proprio per la sua portata "destinale". Eccola riproposta: «Di qui il destino delle arti: non potendo produrre il trans-sensibile, giocano ad associarsi con felicità». Se è vero, dunque, che le transmodalità sensorialmente quasi "indeterminate" con cui il virtuale si lascia talora "presentire" non sono in concreto producibili dalle singole arti (non sono cioè, a rigore, trascrivibili direttamente in figure ben definite o specifiche), rimane comunque praticabile lo spazio di un libero gioco associativo tra le arti che a certe condizioni può anche realizzarsi "con felicità". Ma questa sfida dell'arte all'arduo compito di trasporre nella concretezza del figurale la virtualità dei fenomeni sinestetici (nonché l'intuizione della possibilità di realizzare tale programma mediante una "sintesi delle arti" che non sia una mera coesistenza tra discipline separate) ha già una lunga tradizione alle spalle. L'idea di un felice rapporto espressivo tra diverse discipline è già presente, com'è noto, nelle poetiche delle avanguardie artistiche del '900. Sappiamo ad esempio che, nel libro Lo spirituale nell'arte, Kandinsky preconizzava già nel 1909 l'avvento di nuove modalità compositive tese ad affermare una integrazione o una convergenza di più discipline creative verso quella che il suo testo evoca poeticamente come "danza del futuro": «La composizione scenica sarà formata inizialmente da tre elementi: 1) movimento musicale; 2) movimento pittorico; 3) movimento coreografico» [Kandinsky 1910, p.84] Dall'ideale romantico dell'arte totale si passa così ad una ipotesi operativa che sottolinea piuttosto il concreto problema compositivo (la composizione scenica, appunto) sotteso all'ambizioso traguardo espressivo perseguito dall'artista.

8. La sintesi multimediale delle arti e l'etica della formazione

La "profezia" di Kandinsky, in qualche modo, si è già avverata da tempo. La progettazione multimediale richiede oggi un controllo previsionale simultaneo di tutti gli aspetti visivi, sonori, cinetici e "comportamentali" che l'opera mette in campo. Non sempre questa commistione di fattori eterogenei produce risultati significativi, ma il procedimento stesso richiede comunque tale - non facile - "sintesi" tra materiali espressivi diversi. Sappiamo che da tempo, per esempio, anche la sceneggiatura di un film (o di uno spot pubblicitario, di un videoclip o di una sigla televisiva) può spesso ricorrere all'ausilio di una serie di disegni che prefigurano per grosse linee le inquadrature chiave che dovranno poi essere effettuate sul set di ripresa. Questo metodo di pre-visualizzazione progettuale mediante una "tavola della storia" (story-board) comporta, infatti, una sorta di notazione verbovisiva: si ricorre cioè a figure visive schematiche che però includono anche una parte scritta, ossia delle didascalie esplicative, delle note "verbali", riferibili alla parte audio, nonché indicazioni tecniche relative, in genere, al movimento degli oggetti in campo, oppure alle modalità di transizione tra una scena e l'altra. Ma lo sviluppo sequenziale di uno storyboard è pur sempre leggibile nello spazio della pagina proprio come una "tavola sinottica". Ciò significa che non solo possiamo seguire le tappe principali della "storia" sulla linea temporale, ma possiamo anche gettare uno sguardo sul quadro d'insieme schematico delle principali relazioni "sinestetiche" tra i vari elementi in gioco. Possiamo quindi tener d'occhio l'intero campo delle interdipendenze previste tra i diversi livelli espressivi (visivi, sonori e cinetici).

Il primo storyboard di massima di un progetto audiovisivo (che è, in genere, disegnato a mano dallo stesso autore del prodotto audiovisivo finale) serve solo per fissare le idee: richiede pertanto una notazione grafica rapida e sintetica, perlopiù basata sia su disegni che su annotazioni scritte. Ma la sua funzione pratica non impedisce di considerarlo in teoria come la riduzione figurale dello stesso processo creativo che sta alla base della "composizione scenica" di un'opera multimediale in senso lato. Spesso gli elaborati successivi sono solo un modo più o meno efficace per la presentazione al cliente di una proposta da sottoporre alla sua approvazione, oppure assumono la forma dettagliata di una tabella operativa, indispensabile nelle tecniche di animazione per un controllo analitico di tutte le fasi di lavoro previste per realizzare le sequenze filmiche. Una prassi di routine, dunque, che non ha certo pretese "espressive". Tuttavia, l'origine di questi metodi va ricercata proprio nel campo delle ricerche espressive che hanno trasformato i linguaggi dell'arte nei primi anni del secolo scorso. Sappiamo infatti che analoghe forme di visualizzazione "sinestetica" furono sperimentate, a pochi anni di distanza dalle prime intuizioni di Kandinsky, nell'ambito del Bauhaus di Gropius. Risale per esempio al 1925 la prima pubblicazione, proprio nei Quaderni del Bauhaus, di uno Schizzo di partitura per una eccentrica meccanica. Sintesi di forma, movimento, suono, luce (colore) e odore. Un progetto teatrale di Moholy-Nagy che era appunto presentato, come del resto si può dedurre dal titolo, nella forma pressoché inedita di una partitura (inedita non per la storia della musica, ovviamente, ma come nuovo metodo compositivo e progettuale mirante a questa complessa integrazione estetica tra elementi visivi, sonori e cinetici).